旭商社 (漢数字 大)

京阪神圏の明治20年代初頭に建造された構造物で見つかっている刻印。(大)としたのは由良要塞成山砲台(明治24年竣工)で検出されている小型の漢数字刻印と比してのことで、絶対的なサイズは一般的な社章刻印とほぼ同じである。

明治25年着工・明治30年竣工の由良要塞深山第一砲台では、この漢数字刻印と、これとほぼ同じ大きさのカナ刻印が使用されている。どちらも同じ工場のもので、深山第一砲台の建設期に漢数字→カナへと移行したと仮定すると、比較的大きな規模で継続的に煉瓦を製造していた旭商社(旭株式会社)がその候補としてスムーズにあてはまる。故にここでは旭商社の初期刻印と仮定しておく。なお宮崎県日南市の山仮屋隧道(明治25年竣工)は旭商社の煉瓦が使用されていることが記録に残されており、そこで刻印が見つかれば旭商社使用印については解決するはずである(『藤本廣、中澤隆雄、瀬崎満弘「明治23年『宮崎県仮定県道宮崎福島線』道路改良工事の土木史的意義」(土木学会土木史研究会、土木史研究第18号(1998))』。原典は宮崎県蔵公文書。ここでの推定が正しければ漢数字刻印が見つかるはず)

(2021.1.4追記)山仮屋隧道の構成煉瓦に漢数字五と十四を検出し上記推定が正しかったことが裏付けられた。山仮屋隧道の漢数字五は一画目を省略した特徴的な五で、全く同じものが友ヶ島第一砲台の交通路の転石や豊中市の転石、揖保川橋梁瓦礫などで見られる。生石山第一砲台の漢数字一五の五も同様。ただしこの一五は「一五」であって「十五」ではない。市川橋梁にも「一四」があり、なおかつ同橋梁の漢数字五は一画目を省略しない通常の五であった。市川橋梁と生石山第一砲台はほぼ同じ頃、これらと山仮屋隧道では1・2年のタイムラグがある。漢数字十八が使われている由良洞は明治21年竣工で、一連の既知構造物中で最も古い。打刻器具の摩耗・破損で作り直すことがあっただろうことを考えれば表記方法に違いがあっても不思議ではないが、それで全てを説明するのも大胆過ぎるかも知れぬ。漢数字でさえあればよく、統一的な表記ルールは存在しなかったと見るべきなのか、それとも旭商社以外が使用していた漢数字刻印が混じっているのかは常に考えておくべきだろう。

とはいうものの、漢数字刻印が使用されていて建造年がわかっている構造物は、いずれも旭商社の活動期間内に作られており、漢数字刻印=旭商社=曲商社存続中に製造されたものと見做しても矛盾は生じない。

旭商社は明治19年6月に堺市柳之町西三丁に創業。朝日新聞M19.7.17号に喜多羅守三郎、黒田吉三郎、岡田源七らの発起により設立・操業を報じる記事と広告がある。初代社長は喜多羅が務めた。明治21年4月には40万個(朝日新聞 M21.5.2 4面)、明治21年10月中には251,674個を製造(東雲新聞明治21年11月11日)の記録。また明治33年に大阪府下煉瓦製造業組合が設立された時には喜多羅が組合長を務め、組合事務所も旭商社内に置かれている(M33.2.1/大阪府告示第二十二号)。不沈の激しかった明治20年代30年代を通して堅実に活動し府下の煉瓦製造業をリードする存在であったようで、それを裏付けるように同社製品とみられる刻印煉瓦が非常に広範囲に分布している。検出された構造物を改めて列挙すると、

・和歌山県由良洞(M21竣工)

・兵庫県山陽鉄道市川橋梁(M22竣工)

・滋賀県関西鉄道草津線御庄野橋梁(M22開業)

・兵庫県由良要塞生石山第一砲台(M23竣工)

・兵庫県揖保川橋梁、夢前川橋梁、千種川橋梁(M23.7.10供用開始)

・兵庫県山陽鉄道船坂トンネル近傍(M23.12.1供用開始)

・宮崎県山仮屋隧道(明治25年)

・和歌山県由良要塞深山第一砲台(M25.7着工、M30.9竣工)

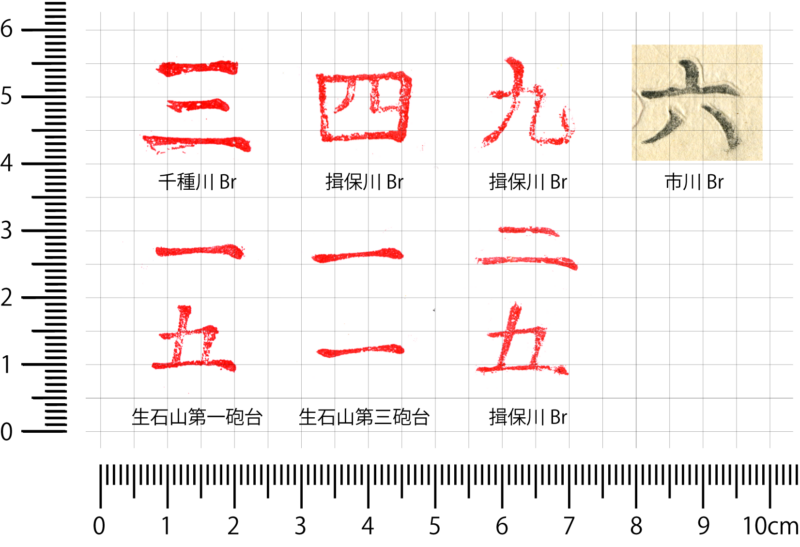

旭商社使用印とみられる漢数字印の採刻印を以下に示す。西尾士族生産所の漢数字印との比較はこちらを参照。

「 旭商社(漢数字 大)」カテゴリーアーカイブ

[dim]山陽鉄道 市川橋梁

旭商社 ”九”、”一三”、”十七”、”二〇”?@船坂隧道第一竪坑付近瓦礫

旭商社 ”九”@小屋谷川橋梁

旭商社 漢数字”一二” on 扇形異形@千種川橋梁下り線P4橋脚井筒

肉厚撥形異形煉瓦 形状指示”ロ”+”三三”@夢前川橋梁P8井筒瓦礫

肉厚扇形異形煉瓦 形状指示”イ”+”四”@夢前川橋梁P8井筒瓦礫

肉厚扇形異形煉瓦 形状指示”イ”+”三”@夢前川橋梁P8井筒瓦礫

旭商社 ”一一”@生石山砲台第三砲台砲座基礎

[dim]揖保川橋梁(山陽形煉瓦)

旭商社”二七”@揖保川橋梁

[sec]”□+漢字”印・旭商社漢数字印

旭商社 漢数字@揖保川橋梁下り線P10、P11

漢数字”十四”@宮崎県日南市山仮屋隧道

漢数字”五”@宮崎県日南市山仮屋隧道

[Sec]漢数字”九”、無刻印@船坂隧道近傍転石

漢数字”四”@黒谷川拱渠近傍転石

漢数字”九”@初代船坂隧道近傍

漢数字”四”@泉南市信達大苗代

カナ”二”?@宇治駐屯地彰古館前花壇縁石

[FS] 旭商社工場

漢数字”二“@市川橋梁

漢数字”五”@友ヶ島第1砲台交通路脇

漢数字”二”?@友ヶ島第1砲台交通路

漢数字”十八”@由良洞

漢数字”四”@西宮青果中央市場内

漢数字”四”@深山第一砲台

漢数字”十三”@関西鉄道草津線御庄野橋梁

漢数字”六”@関西鉄道草津線御庄野橋梁

漢数字”五”@豊中市岡町住宅地

漢数字”六”@由良要塞生石山第一砲台

漢数字”一五”@由良要塞生石山第一砲台

漢数字”十三”@片町線上戸川橋梁

漢数字”四” on 約物煉瓦@中央区上本町西

漢数字”五”@深山第一砲台交通路脇転石

漢数字”一四”@市川橋梁

漢数字”五”@市川橋梁橋台