桂川橋梁 英字刻印(初代井筒)

JR東海道線桂川橋梁の京都方に12ft円形橋脚井筒の基礎部分が残存しており、この残余部や周囲の転石にアルファベットの刻印が確認できる。橋脚遺構は現行橋脚を挟む形で上流側と下流側に1つずつ存在し、各遺構の煉瓦のうちではアルファベットと異形煉瓦の形状が対応している。即ち施工位置を明示するために押された刻印(形状指示印)と考えられる。

明治25年(1892)発行の『鉄道線路各種建造物明細録』によれば桂川橋梁の橋脚は12ft円形橋脚であった(明治9年8月竣工)。一方桂川橋梁は明治31年に複線化されており、残存する2橋脚のどちらかが古くどちらかが新しいと考えられる。実際上流側の煉瓦は厚58mm前後、下流側は厚76mm前後と極端に違い、またそれぞれで使用刻印のパターンも異なっている。ここでは上流方の井筒を初代のもの、下流井筒を複線化時の増築井筒と考え、前者を本カテゴリにまとめる。下流側井筒の英字印は桂川橋梁 英字刻印(複線井筒)を参照されたい。

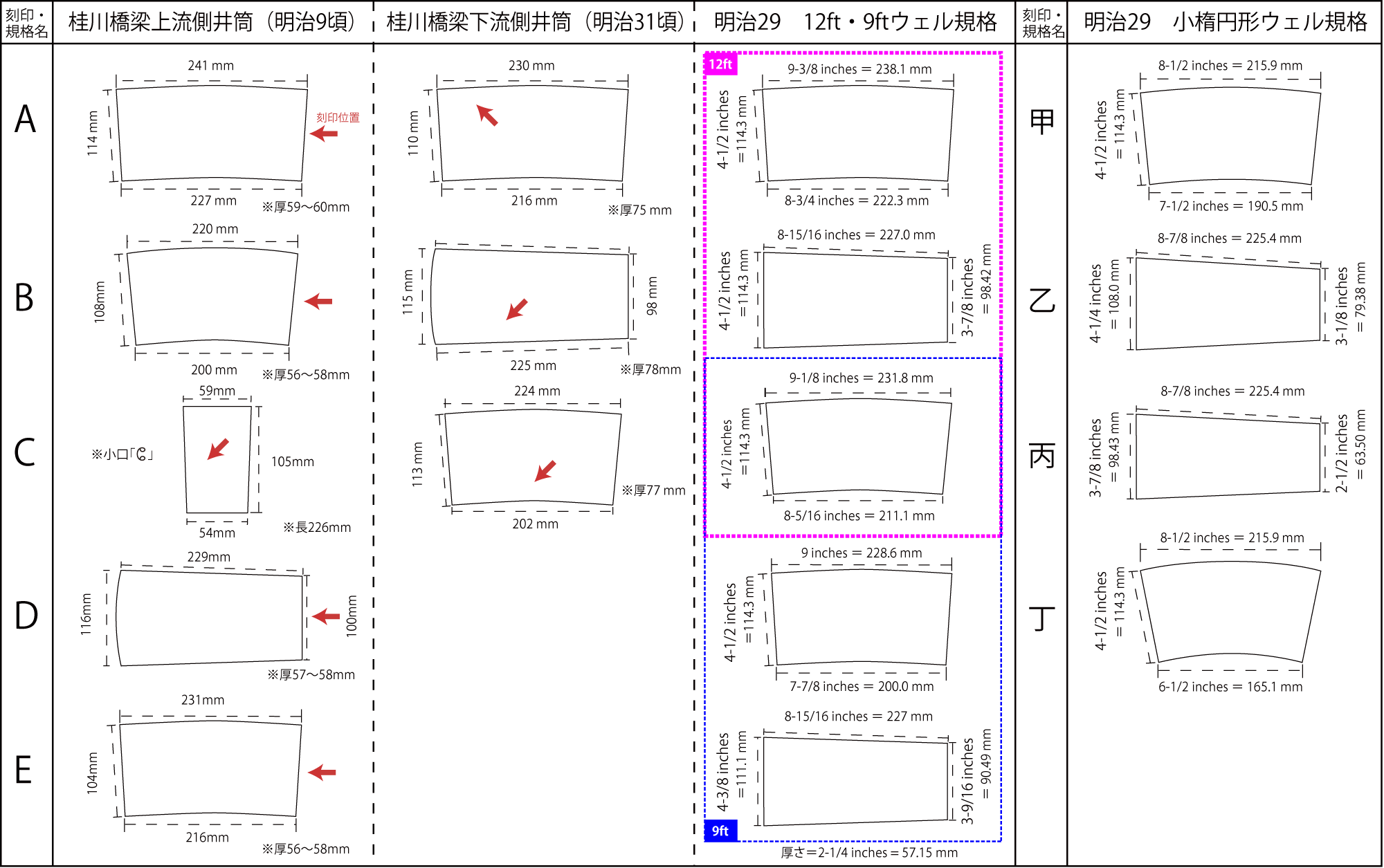

上流井筒の厚58mm前後の異形煉瓦には”A”、”B”、”D”、”E”の4種類の刻印が検出されるが、これらは明治29年8月31日鉄工1749号(課長達)によって規格化された形状、およびその番号と一致しない。一方で下流側肉厚異形に検出される”A”、”B”、”C”はM29規格に(厚さ以外は)一致しており、規格策定以降のもの即ち複線化された時の井筒と考えられ、上流側井筒は相対的にM9開業時のものということになる。

この井筒に見られる刻印に加え、天神川を挟む位置にある現行橋脚の小アーチにはくるくると巻いたような記号が小口に打刻されている。この小アーチは円形井筒間に架け渡したもので(おそらく径6ftの真円に近い欠円アーチ;井筒の芯-芯間が約18ft)、この記号のある煉瓦を井筒瓦礫の中から採取し、採寸すると、2面ある長手の厚さが明らかに異なっていた(参照)。すなわち横ぜり形の異形煉瓦で、それを区別するために打刻された”C”だったのだろう。

河川敷にあって現役使用されている煉瓦橋脚も、上流側の構造にのみ”C”と考えられる刻印の煉瓦が使用されている。この橋脚は下流側に添え継いだ痕跡があり(明確な継ぎ目は見られないが上流側下流側で煉瓦厚が異なる)、橋脚井筒遺構から判断される拡幅状況に一致している。この”C”に井筒の”A”~”E”を加えた5種類がM9時点では採用されていたわけで、以降鉄道工事の経験を重ねるなかで洗練されていった結果がM29規格となったわけである。

『日本鉄道請負業史』は京都大阪間鉄道の建設に供給する煉瓦を浅田政三が用命され葛野郡川田村大字川島に工場を設けたとする。川田村=川岡村で現在の桂川橋梁の東岸とみられ、桂川橋梁もその近傍として浅田工場の供給を受けたものと想像される。後に川島には琵琶湖疏水や老ノ坂隧道の建設にも煉瓦を供給した川島煉瓦工場が興っており浅田工場を引き継いだのではないかと想像される。川島煉瓦の”琵琶湖疏水御用品”と桂川橋梁初代井筒の煉瓦は胎土がよく似ている。