亀甲+カナ、漢数字

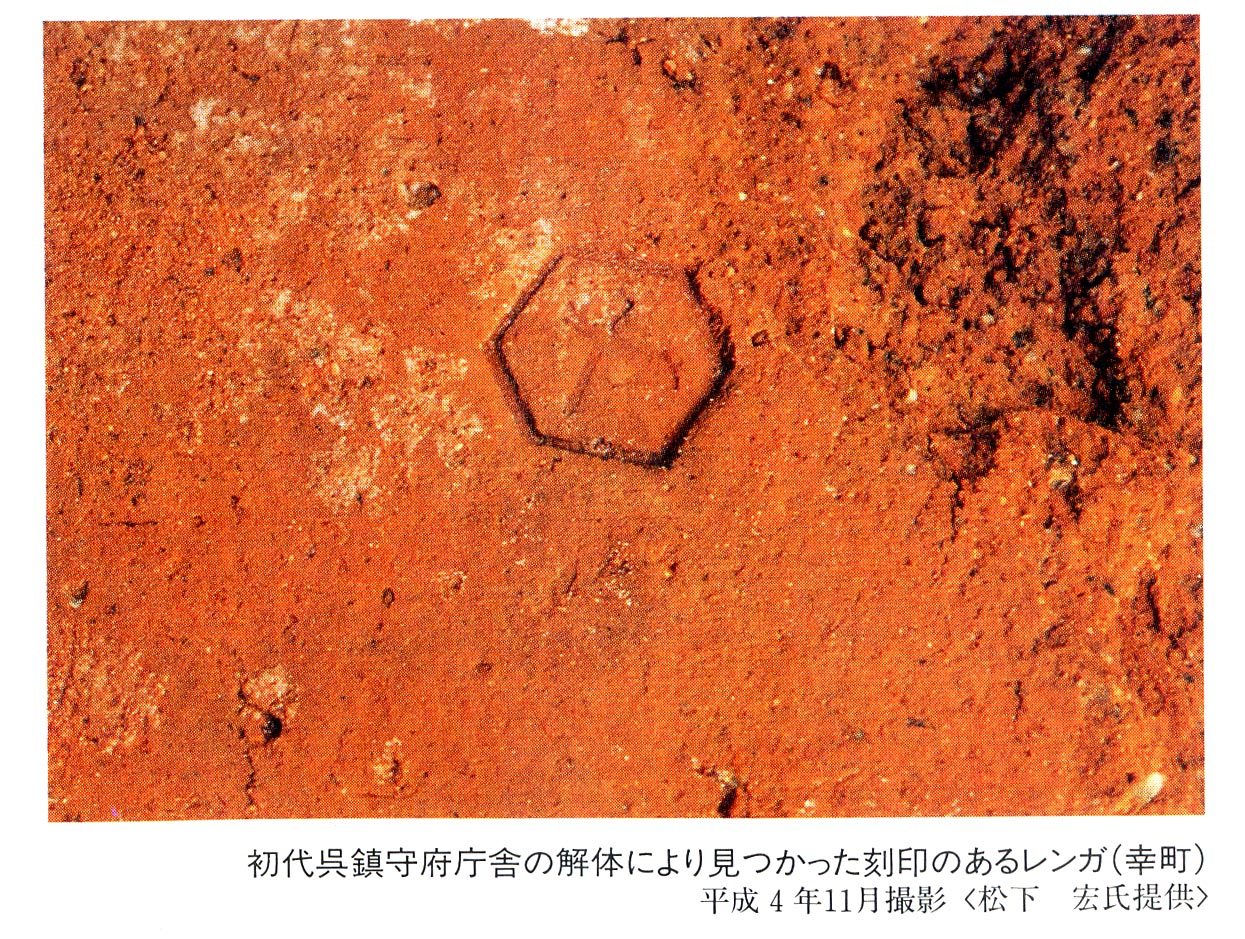

関西圏での検出事例は非常に稀で、大阪鉄道が建設した第一井路開渠(王寺町カルケット)や王寺町旧市街地で見つかっているのみである。このパターンの刻印はむしろ広島県下での検出例が多い。例えば呉レンガ建造物研究会編『街のいろはレンガ色』p.124には初代呉鎮守府庁舎の解体で類似の印が見つかっていたことが書かれている(冒頭写真。呉鎮守府庁舎;開庁時に軍港司令部として建設はM20.2.6起工・M22.3.31竣工)。また宇品糧秣支廠の諸建物でも検出例が多い(例えば宇品駅周辺の海岸倉庫、現・広島市郷土資料館;当時の缶詰工場で明治44年竣工、など)。

広島県下の検出状況からすると明治20年代から40年代まで長く操業していた工場の使用印ということになるが、近隣府県に該当するような工場が見当たらない。香川県丸亀市の丸亀煉瓦が亀甲に「煉瓦」の文字を社章としていたが〔『窯業銘鑑 大正13年版』〕、同社の使用印と考えるには期間が合わない。

初代呉鎮守府の建設に使われた煉瓦は、大阪堺の工場・会社が供給したものと県下豊田郡三津村に設けられた工場で製造されたものがあったらしい。前者についてはM19.創業の宮崎商会が海軍省と取引があり(朝日新聞 M19.10.3)、実際に呉鎮守府への納入もあった(大阪日報 M20.9.13)。宮崎商会はM20.9.に堺煉化石会社と改名しM22頃まで操業を続けている。原口工場の原口仲太郎もM20頃に海軍省と取引があった形跡がある。

三津村の煉瓦工場は『芸備日報』M21.2.22記事より(『大呉市民史 明治編』p.127にあるもので、日本土木会社が運営する形で操業していた工場を拡張し本格稼働するという内容。なお三津の煉瓦製造は明治20年代初頭に鹿児島の豊島喜右衛門が西山で始めたのを創始とする記録もあり、豊島喜右衛門=日本土木配下の請負人だったとみられる)。このほかにも愛知県西尾士族工場の製品も入ってきていた。

亀甲印の煉瓦の胎土は(王寺町で検出したものも含め)たいへん均質で白斑を含まない。その特徴から京阪神圏の製品ではなく瀬戸内圏のものと考えられ、該印も三津の最初期の工場のものである可能性が考えられたが、安芸津市街の踏査では該印を見つけられなかった。そもそも三津の最初の工場は鎮守府開庁とともに終業し、後に引き継がれなかったようで、後年三津に創業した工場はどれも明治30年前後を創始年としている。