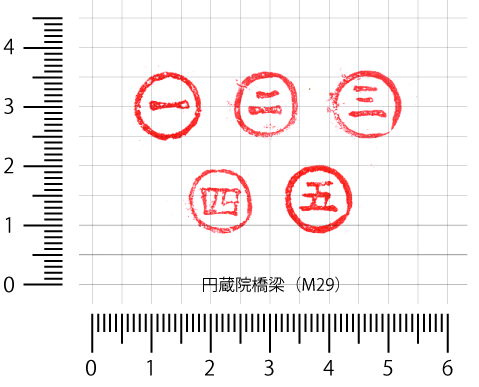

○+漢数字

カナやかな、英字、英数字を丸囲みした印は比較的多く、さまざまなメーカーが採用していたことがわかっているが、漢数字を丸囲みした印は意外にない。管見の限りでは奈良鉄道円蔵院橋梁に使われているものが唯一の例。小口に打刻されているのも珍しい。計1cm強でやや太めの線、強いて言えば〝○+カナ 小〟印の漢字バージョンといったところ。内包する漢数字は一~五が確認でき、”○+二”はすべて潰れてダルマ型のようになっている。

概橋梁は奈良鉄道が曹洞宗少林山円蔵院の境内を横切るために架設されたもので、明治29年1月25日開業の区間にある。同区間の他の煉瓦構造物では未見(例えば桃山―六地蔵間桃山架道橋、六地蔵―宇治間菟道架道橋。宇治川橋梁右岸側の避溢橋橋脚も壁体下部に類似の煉瓦が用いられているが目視の範囲では刻印はない)。

宇治周辺には路線開業後に複数の煉瓦工場が成立しており(鉄道建設に資した個人工場が発展したものか)、また著名産地であった大阪堺から離れた位置にあるため、使用した煉瓦の多くは地産であったと推測される。現に奈良線南部では帯解村の大和煉瓦の製品を多く見る。この刻印の煉瓦も宇治近辺の小工場のものだろうか。あるいはごく短期間だけ使用されたか。円蔵院橋梁の刻印煉瓦はやや焼過にした小口に罅が多く見られ、類似の焼過肌は沿線の構造物で頻繁に出会う。