”□+漢字”刻印(勝部煉瓦製造所)

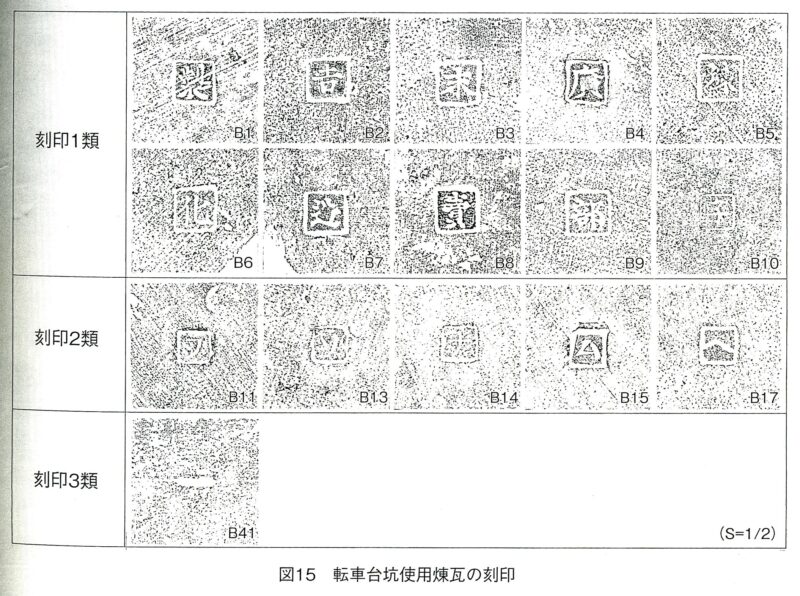

漢字一文字を四角で囲んだ刻印(識別印)は数系統見つかっている。最も多く見られるのは姫路駅旧転車台や山陽鉄道建設線の構造物で確認されているもので、径1.5cmほど、姫路駅旧転車台では「製」「吉」「末」「廣」「煉」「化」「造」「賣」「部」の9種類が確認されている(兵庫県文化財調査報告第403号『豆腐町遺跡II』)。また西宮市浜町の旧辰馬喜十郎邸煉瓦塀の蛇腹裏に「勝」「煉」「化」「製」「造」を確認。これら文字の組み合わせから、西宮に所在した勝部煉瓦製造所の使用印ではないかと推定される。同社は第3回内国勧業博覧会に山陽形煉瓦の出品実績もある。本カテゴリに収録した〝□+漢字〟印はこの系統の印である。なお姫路駅転車台では同系統の□枠でカナを囲った刻印も見つかっており、これらも勝部煉瓦製造所の使用印と推定しておきたい。

(『豆腐町遺跡II』_より引用 1類B10〝□+子〟は2類に分類されるべきもの)

(辰馬家というと辰馬吉左衛門、辰馬悦蔵、辰馬半右衛門によって設立された辰馬組も煉瓦製造を手がけていたが、その設置は明治21年6月と記録があり(『兵庫県統計書 明治24-25年』)、旧辰馬喜十郎邸(母屋)の上棟・明治21年5月31日以降のことになる。勝部煉瓦製造所と辰馬組との関連は不明だが『兵庫県統計書 明治22-23年』には両工場が掲載され所在地も西宮町と武庫郡大社村となっている)。

次に著名なのは福井県旧敦賀港駅のランプ小屋に見られるもので、径6~7mmの小ぶりの印である。詳しくは敦賀港駅ランプ小屋刻印のカテゴリーを参照されたい。中京地域の初代東海道線の構造物に見られる〝□+漢字〟印も敦賀港駅ランプ小屋刻印と同じ大きさで、ランプ小屋で採取した刻印と完全一致する印もある。構造物の竣工時期や煉瓦の納入時期などから碧海郡の西尾士族生産所の製品ではないかと推測される。(→西尾士族工場 〝□+漢字〟識別印)

もう一つピンポイントに存在するのが兵庫県兵庫区の川崎重工業兵庫工場前にある〝レンガのあゆみ〟碑に見られる印。”斗”字を四角で囲ったもので、同じ字が敦賀港駅ランプ小屋にも見られるものの、その大きさや書体には明確な違いがある。該煉瓦碑は昭和53年に取り壊された労働組合事務所の瓦礫を使って作られたとあり、その建物の由来が知りたいところだが、航空写真などで検証する限り大正7年に併設された飛行機工場に由来するものとみられ、ランプ小屋や木曽三川の橋梁とは建設時期が合わない。

「 勝部煉瓦製造所 □+漢字」カテゴリーアーカイブ

勝部煉瓦 ”□+吉” on 肉厚撥形異形煉瓦@吉井川橋梁P3井筒

勝部煉瓦 ”□+煉” on 肉厚扇形異形煉瓦@吉井川橋梁P2井筒

〝□+大〟、〝□+末〟@旧辰馬喜十郎邸煉瓦塀

〝□+煉〟〝□+化〟〝□+製〟〝□+造〟@旧辰馬喜十郎住宅煉瓦塀

〝□+勝〟@旧辰馬喜十郎住宅煉瓦塀

[dim]山陽鉄道 市川橋梁

”□+造”@山陽鉄道市川橋梁

”□+製”@山陽鉄道市川橋梁

[dim]揖保川橋梁(山陽形煉瓦)

”□+化”@揖保川橋梁

[sec]”□+漢字”印・旭商社漢数字印

”□+造”@揖保川橋梁下り線P11瓦礫

”□+製”@揖保川橋梁下り線P10

朝日新聞 M21.5.2 4面/明治21年大阪府下煉瓦製造業

朝日新聞 M21.12.24. 4面/勝部煉瓦広告

□+”末”@市川橋梁

□+”賣”@市川橋梁

□+賣@西宮神社社頭遺跡

□+漢字@姫路市豆腐町遺跡

□+煉@市川橋梁

□+製@市川橋梁橋脚