青山商会(青山煉化石製造場)

明治19年(1886)8月に堺区少林寺町西4町に創業した記録のある工場。後に青山商会を名乗り明治23年頃まで存続した。明治19年末頃には堺煉化石会社の第三工場として稼働していたことが滋賀県蔵公文書中の願書から知れる(滋賀県土木課に対して煉瓦の売り込みを図ったもの。『人民伺届書編冊(2)町村行政 明治19年自9月至11月』〔明-な-338〕〕)。大阪毎日新聞明治22年1月3日号に掲げられた堺煉化石同盟販売所の広告でも加盟工場のひとつに青山製造場の名がある。この販売所は堺煉化石会社が中心となって設立された堺煉化石製造業組合の数少ない形跡の一つである。

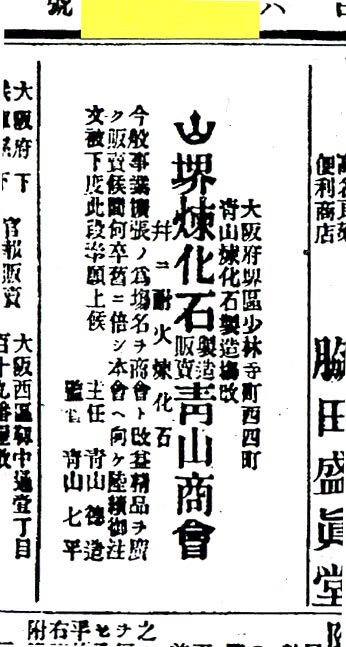

同年2月2日号には青山商会と改名したことを報告する広告があり、そこに〝山〟字を意匠化した社章が掲げられている。

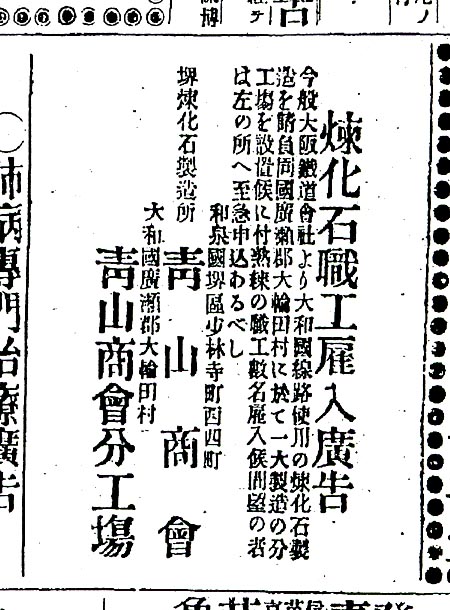

さらに同年3月6日には大阪朝日新聞に次の広告を出している。奈良県広瀬郡大輪田に分工場を設立するため熟練の煉瓦職工数名を募集するというもの。当時この付近では大阪鉄道が路線を建設中で、そこに供給することを目的とした臨時の分工場を計画したものだったのだろう。

実際、広告掲載の社章とよく似た刻印のある煉瓦が奈良駅の旧転車台遺構から見つかっている(掲載誌名を控え忘れたが『奈良県立橿原考古学研究所調査報告101:平城京左京四条四坊・四条五坊』と思われる)。現時点で唯一ここでのみ見つかっているものである。

大輪田の分工場は実際に操業したかどうか裏付けられなかったが、大輪田の住宅街の一角に、若井煉瓦の井桁印、アルファベット印、線描幾何学模様の刻印煉瓦が多数散じている畑がある。転石群の中には撥形異形煉瓦も含まれていた。これら刻印はいずれも大阪鉄道遺構で検出されているもので、この場所と鉄道建設の間で関連があったことを伺わせる。アルファベット印は明治28年開業の城東線の構造物に由来するとみられる転石に検出例があり会社存続期間には合わない。可能性があるとすれば線描幾何学模様のほうだろうか。なお畑の所有者にお尋ねした所、近年まで親類の家があった場所であるという(煉瓦工場の話は聞いたことがないとのことだった)。

大阪鉄道の奈良側の区間(奈良~王寺間)は明治23年12月23日開業。難工事となった亀の瀬区間は明治22年3月時点で未着工、9月には芝山トンネル工事現場で落盤事故があったという新聞記事がある(東雲新聞3月14日号、9月12日号)から、分工場が稼働していた可能性のある時期と一応は重なる。また亀の瀬区間の開業は一般的には明治25年2月と知られているが、亀の瀬トンネルは明治23年初頭に一旦完成し、竣工検査の際に東口が山崩れの恐れがあるとして付け替えを命じられている(同23年2月20日号)。そうした出戻りもあって開業が遅れたものである。分工場が稼働していたとしても23年初頭頃までではないか。