中江煉瓦工場(兵庫県豊岡市)

明治40年5月に豊岡町小田井町に開業。当初は和田山町の太田太右衛門が企画したもので、資金難で頓挫しそうになったのを中江種造が出資し宝林銀行の相坂支配人の経営で開業にこぎつけた。開業当初から素地製造に蒸気力を採用し機械成形で大量に生産を行ない、小田井町の本工場のほか、豊岡町の郊外にいくつかの分工場も有していた。

山陰線建設に当て込んで始められたものだったが(建設には3000~4000万個の煉瓦を要する筈と新聞で報じられていた)、売り込みは予期したようには捗らず、また円山川の洪水で工場施設が被害に遭うなどしたため苦しい経営を強いられたらしい。実際山陰線の豊岡以北にある煉瓦構造物には大阪府下の製品(丹治煉瓦〓印や大阪窯業等)の製品、手成形煉瓦の使用が多数確認されている。中江工場の製品とみられるものは城崎の今津川橋梁や切浜の煉瓦拱橋、桃観トンネル東口上部に残る水路橋など一部に留まるようである。

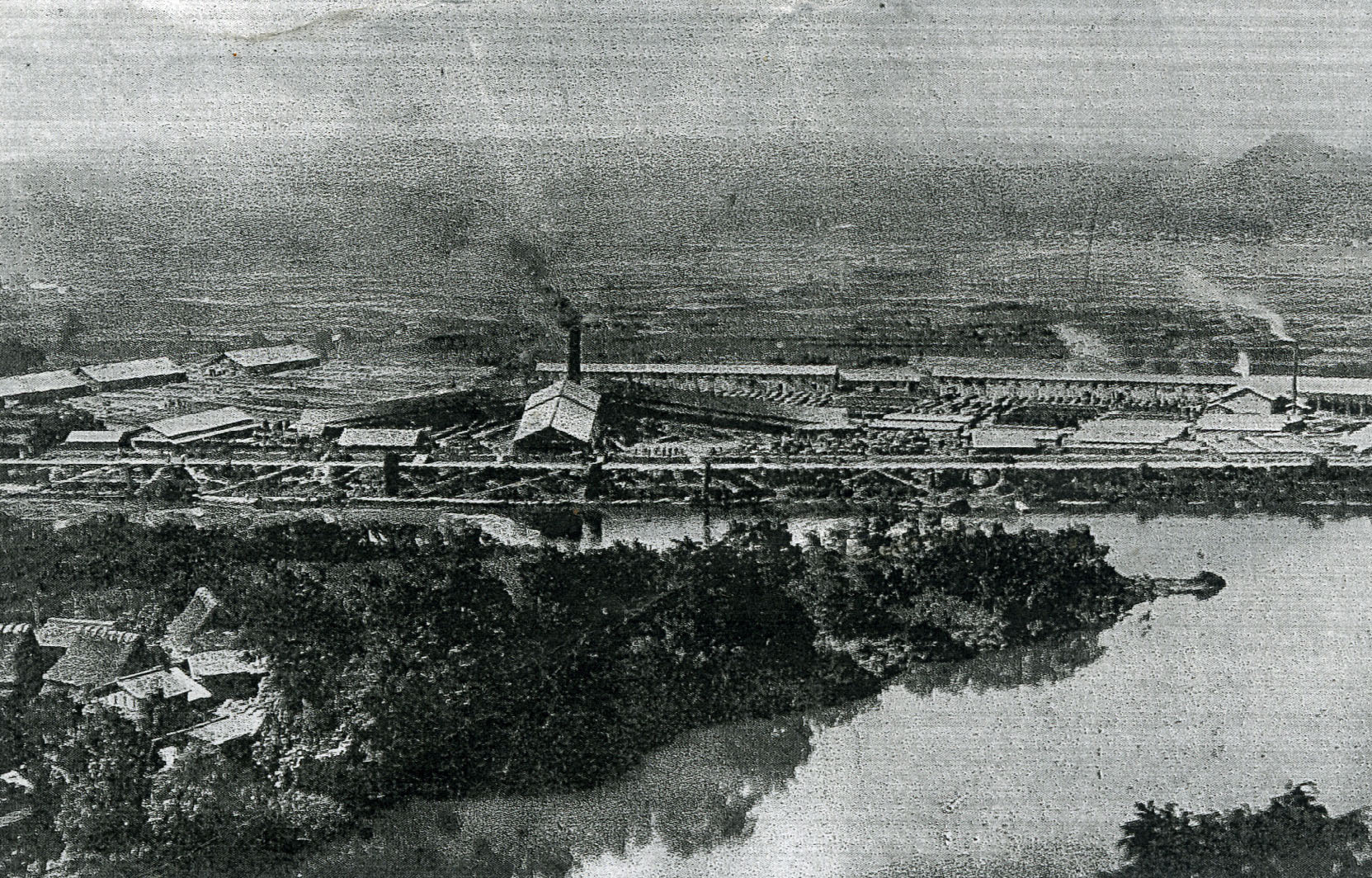

操業時の工場を円山川対岸の八幡神社の辺りから撮影した写真が『豊岡市史』や『目で見る但馬の100年』等に掲げられている。円山川辺のほとんど起伏のない立地に登窯三基(以上)を築き、その頂点を連結して一つの煙突から排気するような構造であったようだ(関西地方の煉瓦工場で工場写真が残されている例は地味に珍しい)。ただこのような立地のために円山川の氾濫の影響を受けやすく、創業した年の夏には窯、煉瓦製造場、機械室の他一切を流失(写真は明治41年7月撮影と『豊岡市史』にある。その通りであれば再建後の姿ということになる)、また大正元年にも大洪水を経験し、これが廃業の直接のきっかけであったとされている。

『中江種造伝 下巻』pp.179-181、甥の河本重次郎の証言に曰く、河本家の塀壁に使われたのが中江工場の製品で市内の嚆矢という。この壁は今日も現存しており、天辺に露出した煉瓦や笠石裏に刻印が確認できる。ただし刻印数は多くなく、社章として汎用的に押されたものではなく作業者識別の印であったかも知れない。またこの壁の煉瓦の焼き色は特徴的で同工場製品の判別の参考になる。常滑焼のような茶褐色の表面で焼きムラや充填ムラも顕著に見られる。機械成形ながら刻印があったり長手縁に筋が入っていたりするのも興味深い。

豊岡市街にはこの他にも煉瓦積みの倉庫(元・陶器製造工場の附属建屋だったもの)、豊岡小学校前の煉瓦壁(元・火薬製造所)があり、いずれも旧河本邸の高塀に使われている煉瓦と特徴がよく似た煉瓦が使用されている。この3者はいずれも厚55mm前後で、大阪の機械成形煉瓦が厚60mmの東京型志向で作られていることが多いのとは質を異にしている。なお切断痕は大阪窯業と同じ押し切り型。胎土が均質なためか円弧状の傷がついているものは少ない。