1 はじめに

・戦前の煉瓦には複数の煉瓦寸法規格が存在していた。

・最もよく知られているのは、明治38年に大高庄右衛門が雑誌に投稿した『煉瓦の寸法に就て』に掲げられている5種。当時関西地方で主に流通していた5種の規格を掲げたもので、規格乱立の弊害を説き、東京形への統一を提案したもの。(括弧内数値はミリ単位・筆者追記)

| 名称 | 長手(mm) | 小口(mm) | 厚(mm) |

| 並形 | 7寸4分 (224.2mm) |

3寸5分 (106.1mm) |

1寸7分5厘 (53.0mm) |

| 東京形 | 7寸5分 (227.3mm) |

3寸6分 (109.1mm) |

2寸 (60.6mm) |

| 作業局形 | 7寸5分 (227.3mm) |

3寸6分 (109.1mm) |

1寸8分5厘 (56.1mm) |

| 山陽新形 | 7寸2分 (218.2mm) |

3寸4分5厘 (104.5mm) |

1寸7分 (51.5mm) |

| 山陽形 | 7寸5分 (227.3mm) |

3寸5分5厘 (107.6mm) |

2寸3分 (69.7mm) |

この時期に流通していた煉瓦の寸法規格を通瞥できる資料として重宝するが、あまりに便利すぎるために、深く検証されないまま利用されてきたきらいがある。例えば寸法を5厘刻みで記しているが、5厘≒1.5ミリの違いを当時の焼成技術で焼き分けられただろうか? 滝大吉は窯一室から出た煉瓦でも長手が2寸前後も異なるものが焼き上がるのが普通と述べている(『建築学講義録』)。

・実際に当時の煉瓦建造物で煉瓦寸法を計測しても上記5種の規格にぴったりと一致することは稀。この傾向は明治初期~20年代に建造された構造物で顕著。過去に存在していたがM38時点では廃れていた規格もあったと思われる(実際大高も報文の中で「独逸形」という寸法規格が過去に存在したことを述べている)。

2 大高表の再検討

2.1 規格名とその寸法の検証

・大高表の数値を検証するため、明治初年代から昭和20年頃までに発行された書籍から、煉瓦寸法に関する記述と、それがどのような名称で呼ばれていたかを収集・整理した。

M38大高表の数値を基準とし、全く同じ数値を掲げている場合は同色で、±5厘のうちにあるものは濃色、5厘以上1分以下の違いであるものを淡色で色付けした。東京形や山陽形については同一寸法を示したものが多い(=その形式の寸法として普遍的に認知されていた)が、並形については同寸法を示した書籍はなく、むしろ長が1~2分短いものを挙げたものが多い。作業局形などは「作業局形」と明記して寸法を示した著述は他になく、鉄道関係の文献で(そうと明示せずに)類似の寸法を掲げたものが散見される程度。山陽新形に至っては名称も類似寸法も掲げたものが存在しなかった。

・つまるところ、大高の示した数値は、大高が独自の判断で示したもので、社会的コンセンサスを得た数値ではなかった可能性が高い。大高表を信用せず、各規格の成立過程や寸法を検証し直す必要がある。

2.2 各寸法規格の検証

2.2.1 東京形

・東京形煉瓦の源流は明治5年~10年に行なわれた銀座煉瓦街の建設で採用された寸法仕様(「煉化石並生石灰入札仕様書」〔『東京市史稿 市街編 54』pp.824-825〕)。7.5 x 3.6 x 2.0 寸 を定寸とし、それより5厘大きな木枠・5厘小さな木枠を用意し、その両方を通過する煉瓦のみを採用するとしている(しかも全数検査!)。厳格な検査基準の採用と、この煉瓦の生産によって東京府下における煉瓦製造が萌芽したことを考えると、この寸法規格が関東方面でのデファクト・スタンダードになったことはよく肯んじられる。

・銀座煉瓦街の設計を担ったアイルランド出身のお雇い外国人技師、トーマス・ウォートルスがこの煉瓦寸法を定めたとされる。この寸法が採用された理由は明らかになっていないが、「煉化石及モルタル試験報文」(『分析試験報文 第1号』、M28)には東京形寸法を「英吉利、スタッフォルドシャイア」の煉瓦寸法に近似したものという記述がある。Stuffordshireはイギリスを代表する窯業都市であったから、ウォートルスが見慣れていた・資料を入手しやすかったStuffordshireの煉瓦規格を参考にしたものかも知れない。(洋風建築の技術が輸入されて間もない頃であったから、インチ体系で設計された建物の設計ごと煉瓦もインチ体系の寸法を輸入し、尺寸体系に読み直して製造したものと想像される)。

・Stuffordshire 煉瓦の寸法は同報文に 22.9 × 10.9 × 6.5 cm と示されている。これを1/8インチ単位で規格化すると 9 x 4-1/4 x 2-1/2 ins. で、同平面形で厚 6.0 cm (= 2.0 寸)とすれば 9 x 4-1/4 2-3/8 ins. となる。

・ウォートルスは明治初頭に大阪でも煉瓦製造を指導した。造幣寮建造用の煉瓦は鴫野にだるま窯を築き、堺の瓦職人を使役して焼かせたという。この時の規格は知られていないが、『日本科学技術史大系 第17巻』p.308には泉布観煉瓦として225x115x55 mm という寸法を掲げている(1サンプル計測)し、その後大阪で作られることがなかったことからしても、東京形の煉瓦ではなかったと思われる。東京と大阪で異なる寸法を採用した理由はおそらく粘土の違いによるもの。関東の凝灰岩風化物系の粘土では薄い煉瓦を焼くことができなかった。大正14年にJES規格が制定された時、「これを薄くするときは曲りを生じ、これを厚くするときは焼度不充分となり又は割れを生ずることは試製の結果からでも明瞭」として 210 X 100 X 60 mm のディメンションを採用したことを大熊喜邦が説明した文章がある(『大日本窯業協会雑誌』No.358(T11.6.)。『建築雑誌』T10.7.号に掲載されたものの転載)。

・東京形は長く関東地方のデファクト・スタンダードとなっていたが、必ずしも全ての煉瓦が厳密にこの寸法で作られたわけではない。明治15年頃に東京府下の各工場で製造されていた煉瓦を調査した記録では長230~218mm、小口108~112mm、厚57~62mmと多少の異同がある(林糾四郎「煉瓦石試験表」(建築雑誌No.1 M20.1.号))。

2.2.2 作業局形(官営鉄道の寸法規格)

・官営鉄道の初期には 9 x 4-1/2 x 2-1/4 ins. という寸法規格が採用されていた節がある。明治5年新橋横浜間鉄道の際には主に石と木が採用され、煉瓦は駅舎建物などに採用されるに留まったが、大阪神戸間鉄道(明治7)や京都大阪間鉄道(明治9)の頃から線路浮体構造物に煉瓦が本格的に採用されるようになった。現存する当時の煉瓦構造物で煉瓦寸法を計測するとこの寸法に近い対厚比を得る。(島本~高槻間構造物80個平均)。

・また、大阪での煉瓦製造の草創期に「普通の二、四、八型(二寸、四寸、八寸)」の型枠で煉瓦を製造していたという記述が昭和5年『堺市史第3編』にある。この型枠で製造した素地を元の94%に縮むように焼けば(収縮率でいえば4.8%)、 9 x 4-1/2 x 2-1/4 ins. となる。あるいは素地型枠を 10 x 5 x 2-1/2 ins. で製造し90%に焼き縮むとしてもよい(収縮率10%。煉瓦は本来10%強の収縮率のことが多い)。

・9 x 4-1/2 x 2-1/4 ins. という寸法体系は我が国に鉄道が導入された頃にイギリスで通用していたものとみられる。これは1625年に即位したチャールズ1世がロンドン市街の建設のために設定した寸法で、Thomas Richards,”The architectural dictionary“(1853)にも“18th London Stock”として掲げられている。19世紀に入ってから帝国議会が異なる寸法を採用したとされるが(19th london stock)、鉄道建設技術とともに旧寸法体系が輸入されたのではないか(鉄道分野ではポンドヤード体系による設計が長く続いた)。

・明治24年鉄道庁甲第1137号(経理課長達)「煉化石検査標準の件」(以下M24規格)でも「並煉化石」の寸法をポンドヤード体系で示している。この規格はやや特殊で、平面形を最大 9 x 4-1/2 ins. として、そこから焼き縮むことを認め(焼き縮みの度合いによって一等品~三等品に分類)、ただし厚だけは どの等級でも 2-1/4 inch 固定としている。つまり平面形の如何より 厚 2-1/4 inch であることを厳密に要求したものであった。

・このことは、鉄道分野(土木分野)における煉瓦寸法の眼目が「厚さ」にあったことを意味している。長手方向や小口方向の煉瓦の大小は、タガネではつって短くしたり、長く/短く焼けた煉瓦を選択的に用いるなどして容易に調整することができるが、厚を数ミリ調整することは困難だからだ。少し後の文献になるが、煉瓦積橋台・橋脚を築造するのに必要な煉瓦の個数を計算する際、高さ方向は厚 2-1/4 inch に目地厚 1/4 inch を加えた寸法を単位とし、水平方向には目地を考慮せず 9 inch あるいは 4-1/2 inch を最小単位として---すなわち9 x 4-1/2 x 2-1/2 ins. という大きさをモジュールとして算出する方法が紹介されている(『鉄道道路曲線測量表』。確認したものは大正4年改増7版だが、初版明治34年で、説明にあるA~Dの記号は明治26年に制定された『鉄道版桁橋台及橋脚定規』の部位記号に対応している)。

・この寸法がいつ頃まで使われていたか、完全に確認することはできないが、明治20年代初頭の東海道線建設の頃にも類似寸法を採用していた形跡がある(煉瓦寸法を10個のランダム計測で行なったため厳密に測定した他結果と比較することができないが、厚平均値で55m+を測るものが多かった)。その一方で、M14竣工の逢坂山隧道では 7.5 x 3.6 x 1.8 寸 の煉瓦が使われ、それ以降建設が東進するにつれて1.8寸前後の煉瓦が多く見られるようになる。

・中山道線として建設が始まった大垣~岐阜間から厚 3 inch の煉瓦が出現する。井筒煉瓦に用いられた異形煉瓦も厚 3 inch を基本としていた。その多くは愛知県西尾市の西尾士族生産所が供給した。その製造が行われていた明治19年3~4月頃に西尾工場を訪問した清水鐵吉が、鉄道局用煉瓦として9 x 4-1/2 x 3 ins. の煉瓦を製造していたことを書き残している(「東海道筋並京都大坂巡回記事略」、『工学会誌』第57号)。

・西尾工場の大型煉瓦は東海道線工事の西部工区、すなわち大垣~名古屋~天竜川間に多く見られる。天竜川以東横浜までの区間は静岡県下に3個所設けられた専属工場(江尻工場、金谷工場、中泉工場)が供給したとされ、うち中泉工場周辺では特徴的な焼目の肉厚煉瓦が使用されている。この煉瓦は厚 3 inch を若干下回るものが多かった(2-7/8~2-3/4inch)。これも精密計測ができていないため確定的なことは言えないが、あるいはこうした 3 inch 弱厚の煉瓦の製造が山陽鉄道の山陽形煉瓦の創出に影響を与えたかも知れない(私鉄の設計は基本的に鉄道局・鉄道省の設計を参考にしたり出向を受けたりしたとされる。山陽鉄道の場合は路線測量から工事まで日本土木会社が請け負った。そのような完全受負の場合、煉瓦規格の選択や橋梁・隧道の設計は請負者任せであったか否か。東部工区の受負は? 南清が山陽鉄道技師長となったのは船坂隧道以降で、それ以降の工事ではかえって山陽形の使用は減る)。

・M24規格は東海道線工事の完了後。大津京都間鉄道、敦賀線、関ケ原線、東海道線と進む工事と同時並行でいくつかの煉瓦規格が試用され、最終的に草創期の 9 x 4-1/2 x 2-1/4 ins. を基準として複数の寸法規格をカバーする仕様が定められたことになる。

・なお、井筒用煉瓦については明治29年から30年にかけて定規が制定された(明治29年8月31日鉄工第1749号、明治30年4月22日鉄工第755号「「ウヱル」使用異形煉瓦雛形並配置図及「カーブシユウ」図面ノ件」)。この定規で規定された異形煉瓦の平面形状およびその分類記号は中山道線~東海道線建設でも採用されていたもの。厚は 2-1/4 inch とされたが、それ以降の工事でも厚 3 inch が使われ続けている(山陽鉄道、奈良鉄道等の私鉄でも 2.5~3 inch の肉厚異形煉瓦を採用)。井筒用煉瓦はmassを稼ぐことに重きが置かれていたので肉厚煉瓦で手数を減らすことが慣例化していたのかも知れない。

・明治34年に新永間市街線の建設が始まるとその高架線建設に用いる煉瓦の仕様が定められた(『明治34年10月26日 鉄作計乙第二〇〇七号「並形煉化石仕様書の件」・以下M34高架鉄道用規格)。この仕様書では寸法を 7.4 x 3.6 x 1.9 寸を定寸とし、長さにおいて2分、幅・厚さにおいて各1分までの伸縮を認めている。224.2 x 109.1 x 57.58 mm。M24規格の一等品に相当する寸法を尺寸体系で示したものとみられ、明治44年に煉瓦仕様書が改定された時にも第二種規格として採用されている(明治44年7月28日 鉄道庁達第563号「並形煉化石仕様書並検査方法」・以下M44規格)。

・大高が「作業局形」を示した時にはM24規格かM35高架鉄道規格が通用していたことになるが、大高は 7.5 x 3.6 x 1.85寸としていて、対厚比も明確に異なる(M24規格:4.000/2.000、高架鉄道用:3.894/1.895、作業局形:4.112/2.000)。

2.2.3 並形

・滝大吉『建築学講義録』では「上方にて造り初めたる品故上方にては並形と申し居れども前の者に対しては大坂形とでも申したら宜ろしかるべし厚は二吋(一寸七分)の延びたる物なり」と解説される。示された寸法は 7.5 x 3.6 x 1.8 寸 と、東京形より 0.2 寸 薄いイメージで捉えられていた。

・滝が並形としたものは鉄道局がデファクトとしていた 9 x 4-1/2 x 2-1/4 ins. 規格ではないか。1.8 寸 = 54.5 mm 、2-1/4 ins.= 57.1 mm 。大阪での煉瓦製造は造幣寮建造用の煉瓦製造と鉄道建設用の2系統がある。前者は造幣寮近傍で製造したが工事終了とともに途絶えた。堺で始まった鉄道用煉瓦の製造はその後地域に波及して一大産地を形成した。その際に煉瓦寸法規格や呼称も普及して当地のデファクトスタンダードとなったことは容易に想像される。

・鉄道当局は自身の規格を“並形”と呼んでいた節がある。M24規格は“並煉化石検査標準”と題されているし、官報に掲載された煉瓦購買公告では一貫して普通煉瓦を並形煉化石と記していた。また明治23年第三回内国勧業博覧会に東京の金町製瓦が“並形煉化石”を出品して二等進歩賞を受賞している(『第三回内国勧業博覧会褒賞授与人名録』。寸法は『審査報告 第一部』)。日本鉄道の建設に資するために製造された鉄道当局規格の煉瓦であったのかも知れない。

・これらは “異形” 煉瓦や “焼過” 煉瓦に対する “並の” 煉瓦という意味で並形と呼んでいたに過ぎないかも知れない。明治10年第一回内国勧業博覧会に大阪府庁が出品した煉瓦も “扇子地紙形”(=扇形異形)、“撥形” とともに ”並形” がある(『明治十年内国勧業博覧会出品目録 2』)。滝がそれを寸法規格の名称として用いているのは、関西ではそれが規格寸法の名称と混同されがちだったことを示している。

・大阪府庁が出品した煉瓦は明治6年に開設された阪府授産所(第二勧業場)で製造されたもので、初代大阪府庁舎の建設にも採用された。発掘調査報告書『旧大阪府庁舎』p.121にある検出煉瓦のうち、全形に近いもの(長・幅・厚がセットで測られているもの)19点の平均値は 234.7 x 114.5 x 55.3 mm となる。この対厚比を算出すると4.25/2.07となり*、大高が示した 7.4 x 3.5 x 1.75 寸 の対厚比 4.228/2.001 によく一致する。インチ体系で示せば 9-1/4 x 4-1/2 x 2-1/8 ins.、厚は正確には 2-1/8 ins + 1.3 mm なので最大値としては 2-1/4 ins. を意図したもの、すなわち鉄道局規格を意識して製造されたものかも知れない。ただその寸法を実現する際の型枠の大きさが鉄道局の直営工場と違った結果か。そしてそれをさらに焼き締めた煉瓦がいわゆる“並形”規格となったものか(なお出土した阪府授産所煉瓦はその表面に顕著な量の金雲母が変質せずに含まれており焼成温度が非常に低かったことがわかる)。阪府授産所は市井の人々に職草を提供する目的で開設された。煉瓦製造に関しては特に、当時の煉瓦職人が寡占を笠に着て横暴を働く傾向があったため、その弊害を一掃する目的で採用されたといわれる(『明治大正大阪市史 第4巻』)。阪府授産所の採用した寸法が並形規格の源泉だとすれば、その狙いが無事達成されたことを示すことになる。

*報告書では1ミリ単位で示しているので対厚比の有効数字も2桁と考えるべきだが……。

・残念ながら、阪府授産所の事業が大阪府下の煉瓦製造にどのような影響を与えたかははっきりしない。第二勧業場が稼働していた頃に周辺地域に新たに煉瓦工場が興ったという記録はない。第二勧業場と煉瓦製造技術は明治11年に藤田組に売却され、同15年頃まで操業したあと消滅し(15年10月19日に地元有志が難波村煉瓦工場を買い受け拡張するという記事があるが結果は不明。いずれにしても第二勧業場があった難波新地六番町は明治18年に阪堺鉄道が開業した時に難波駅敷地となった可能性が高い。西成郡難波村には他にも明治14年11月創業の稲葉仁兵衛工場があったとされ、それが新聞記事のいう工場である可能性もある。稲葉仁兵衛は請負業・稲葉組の代表で、後に大阪コークス会社を運営する〔M20~〕)、その後この地域で煉瓦製造が盛んになったということもない。ただ藤田組はその後も各種土木工事の請負を続け、工事現場近くで煉瓦を製造することも盛んに行なっている(例えば鐘ヶ坂隧道の建設)。また大阪窯業の前身である硫酸瓶製造会社は藤田伝三郎が興した硫酸製造会社の子会社としてその敷地内に設けられた。そうしたか細い縁を通じて煉瓦製造も伝わっていった可能性はある。

・明治17年竣工の同志社彰栄館、明治23年竣工の生石山第一・第二砲台、大阪鉄道が明治22、23年に開業した区間の煉瓦構造物に使われている煉瓦などは大高“並形”に近似する。ただし完全に一致するものは稀で、長さや幅が1分前後外れることが多い。

・大高が並形の厚を 1.75 寸 としたのは、東京形煉瓦が「4段9寸」で積まれることが多かったことと関係があるかも知れない。厚 2 寸 の東京形煉瓦を目地厚 0.25 寸 で積めば4段で9寸となるという見当は、東京形煉瓦を積む時によく採用されていたものだった。1.75 寸 に目地 0.25 寸とすれば1段 2 寸 となり、積みの見当をつけるのに便利であるし、隅石・桁受石とも取り合わせやすい。鉄道構造物では煉瓦4段を8寸角石と合わせたり5段を10寸角に合わせたりした例をよく見る。10寸とした場合には 10 寸 ≒ 12 ft であるのでポンドヤード設計との親和性もある。東京形でも5段を11寸5分角石(≒ 14 ft )に合わせる形でポンドヤードに寄せた例を見る。

・その一方で、大高並形の縦目地は 0.4 寸 とやや大きく取られている(これは大高山陽形も同様)。あるいはそれは、 長手 =(小口+縦目地)×2 をイメージしたものであったかも知れない。諸外国の煉瓦積みの技術書では、水平目地の厚さだけを考慮し、長手方向・厚方向の縦目地は別取りせず煉瓦規格の平面形をそのまま用いていることが多い。すなわち 煉瓦規格の平面形 ×(厚+横目地) を1モジュールとするような。対して日本では(特に建築の分野では)平面形にも目地を別取りし、律儀に(長+縦目地)x(幅+縦目地)X(厚+横目地)をモジュールとして設計・施工管理された節がある。大高はその中間をとって、幅方向のみ縦目地を別取りした(長)x(幅+縦目地)X(厚+横目地)モジュールを意識していたのかも知れない。長手方向は焼成度合いによって大きく変動するので、それを2目地分で吸収するという考えの。少なくとも日本では縦目地を別取りした厳密な設計・施工があったのは確かで、完成した技術を輸入し、それを金科玉条的に墨守するような姿があった(銀座煉瓦街の煉瓦検定法)。それに対し外国では焼き上がり寸法の公差を織り込んで現実的な設計・施工をしていた。後に日本で作成された煉瓦建築の解説書でもそのような設計・施工を説くものはない。

2.2.4 山陽形

・明治20年代初頭から建設を始めた山陽鉄道が採用していたとされる規格。滝大吉『建築学講義録』のなかで取り上げているのが現時点で最も古い出典(刊行は明治30年代だが元になる講義と小冊子はM24以前にできあがっていた)。

長七寸五分

三寸六分

厚二寸三分} 山陽鉄道会社にて始めて注文して造りたる品にして横の接手を入れ一段の高三吋(二寸五分)になる様にしたるものなり俗に山陽形と云う

実際 2.5 寸 = 7.58 mm、 3 ins. = 76.2 mm で非常によく一致する。(山陽形+目地)4段 = 12 ft = 10 寸となり、ポンドヤード法で設計された構造物を尺貫法の感覚で構築するのに便利。隅石や桁受石との取り合いもよい。

・大高表ではこれを 7.5 x 3.55 x 2.3 寸 と微妙に変えて表現する。この寸法を 1/8 ins. で規格化すれば 9 x 4-1/4 x 2-3/4 ins. で、幅 3.6 寸 とした時よりも精度よく変換できる。

・横目地 1/4 ins. を足して厚 3 ins. になる設計とすれば、縦目地も 1/4 ins. としたほうが目地幅が揃って美しい。とすれば 4-1/4 x 2 + 1/4 ins. = 8-3/4 ins. が理想的な長さであるはず。実際、山陽鉄道の初代煉瓦構造物で計測すると、その標本平均も対厚比も 8-3/4 x 4-1/4 x 2-3/4 ins. ディメンジョンのものに近い値を得ることが多い(例:揖保川橋梁の計測例)。明治26年開業の摂津鉄道、阪鶴鉄道が明治31年1月に供用開始した区間に用いられている肉厚煉瓦も 8-3/4 x 4-1/4 x 2-3/4 ins. ディメンジョンに一致する。

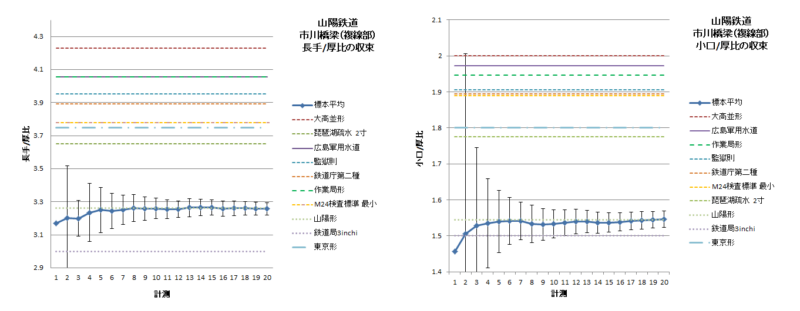

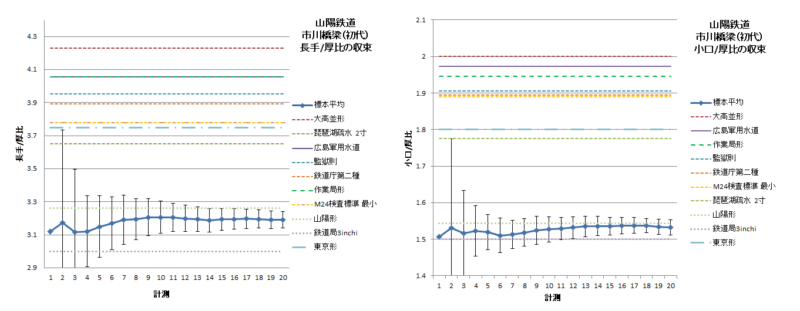

・市川橋梁の例が興味深い。明治24年建造の初代橋脚と大正6年複線化時の橋脚が並んで現存しているが、前者に使われた山陽形煉瓦はインチディメンジョンの対厚比に、後者は尺寸のディメンジョン(大高表の 7.5 x 3.55 x 2.3 寸 から算出した対厚比)によく一致する。山陽鉄道がインチ体系で作らせた煉瓦と、後年流布した尺寸に読み直された値で作られた煉瓦の違いだろう。

x̄長手/厚=3.19 99%CI:3.14≦μ長手/厚≦3.24

x̄小口/厚=1.53 99%CI:1.51≦μ小口/厚≦1.55

(インチ体系対厚比 3.182/1.545)

x̄長手/厚=3.26 99%CI:3.22≦μ長手/厚≦3.29

x̄小口/厚=1.54 99%CI:1.52≦μ小口/厚≦1.57

(尺寸体系対厚比 3.261/1.544)

2.2.5 山陽新形

・大高が掲げた”山陽新形”は、その名称も含め、大高の報文どおりのディメンジョンを示した資料を見つけられなかった。他の文献では(ややぞんざいに) 7.5 x 3.6 寸 の平面形で厚 1.5 寸 としたものばかりである。NDLで”山陽新形”を検索しても大高の報文やそれを引用した現代の著述しかヒットしない。

・大高”山陽新形”に相当する煉瓦が存在しないわけではない。山陽本線英賀保駅~夢前川橋梁の間にある山崎町架道橋のオリジナル部には 7.15 x 3.4 x 1.7 寸を測る煉瓦が使われていた(対厚比 4.18/2.00)。また大高が続報として投稿した報文『再び煉瓦の形状に就て』では、明治36年度に並形・山陽新形合わせて1475万個余り、37年度上半期にも585万個余りが製造されたとしている。小野田滋氏の調査でも山陽新形と比定したVI形は山陽線姫路~岡山間に集中的に分布。

・大高“山陽新形”の対厚比は4.237/2.029で、これは大高“並形”の4.228/2.001に非常によく一致する。並形として製造し、さらに焼き縮んだものが“山陽新形”だったと仮定すれば、大高が続報で並形・山陽新形を合一していることにも意味が出てくるようである。

・大高が示した長 7.2 寸 x 3.45寸 という平面形状は、山陽鉄道構造物に使われている山陽形煉瓦の計測値(例えば揖保川橋梁 220.23 x 107.13 x 69.71 mm = 7.25 x 3.55 x 2.3 寸 = 8-5/8 x 4-1/4 x 2-3/4 ins.)に近しい。厚 1.7 寸 は 2.0 ins. に近似されるので、インチ体系で設計・製造していた山陽形の厚 2.0 ins. のものと意図されていたのかも知れない。すなわち 8-3/4 x 4-1/4 x 2.0 ins.というもの。ただしこのディメンジョンの対厚比は4.375/2.125となり山崎町架道橋での実測値と乖離が大きくなる。

・(三石~吉永間の煉瓦拱渠については計測ができていない。ここにどんな寸法の煉瓦が使われているか?)

・(M36,37中に時期に山陽鉄道は新線を建設していないが、有年~三石間に新船坂隧道を計画し着手していた。西畑常編『隧道工事編』によれば明治36年10月路線測量に着手、同年12月3日に三石事務所を設置して予算編成と着工準備を進めていたという。実際の着工は明治37年8月、この時西口への材料運搬は「三石停車場より分岐して曩に施行されたる複線」を利用したとあるから、沿線の暗渠などの建設に用いられた可能性がある)

・三郷~王寺間に残る第一井路開渠(通称王寺カルケット)のオリジナル構造とみられる橋台も 7.25 x 3.45 x 1.7 寸 を測る。この橋台の煉瓦には〝亀甲+漢数字〟刻印が見られ、中国地方あるいは瀬戸内圏で製造されたものとみられるが、それが山陽新形相当のディメンジョンで作られたらしいことは注目したい。

3 その他の規格

3.1 監獄則規格

・大高が示した以外にも多くの寸法規格が存在した。例えば明治5年に発布された『監獄則(太政官達378号)』には囚人労働の例として煉瓦製造が取り上げられ、その付図の中に「 8寸3分 × 4寸 × 2寸1分 」の内法をもつ煉瓦型枠が記されている。すなわち素地がその大きさであったということ。この素地が三辺等方的に焼き縮んだとすれば、 7.45 x 3.6 x 1.9 寸(90%)~7.2 x 3.4 x 1.85 寸(87%)程度になる。あるいは 8-3/4 x 4-1/4 x 2-1/4 ins.(88~89%) とインチ体系に焼き上げることを想定した素地であったのではないか(参考)。もう少し収縮率を大きく見積もり、東京形 7.5 x 3.6 x 2.0 寸 を意図したもの(厚2.0寸に焼くもの)と考えられなくもないが、等方的に収縮すると考える限り、東京形 ± .05 寸 に収めることはできない。

・対厚比は 3.952/1.905 となり、小口対厚比が 1.90 前後になるところに特徴がある。興味深いことに京都府下で製造された初期の煉瓦にはこの対厚比を取るものが多い。例えば京都大阪間鉄道桂川橋梁のオリジナル部に使われた普通煉瓦(葛野郡の川島煉瓦が供給したものと推定)などは、最初期の官営鉄道採用品のなかで例外的にこの系を示す(3.94/1.88)。 明治13年に建造された龍谷大学旧守衛舎も 3.90/1.93 。後述する琵琶湖疏水工場規格なども表面計測では監獄則比率によく似た値になることが多い。明治15年から煉瓦製造を始めた愛知県の東洋組も東洋組時代には監獄則規格で製造していた形跡がある。東京湾要塞猿島砲台の煉瓦の測定結果。東洋組の煉瓦製造の立ち上げには小菅集治監で煉瓦製造を監督していた小倉常祐が関与した(『煉瓦要説』)。

・監獄則が出されたあと、実際に煉瓦製造を行なった監獄は多かった。石川島監獄以外にも、青森監獄、宮城監獄、茨城監獄、三重安濃津監獄、滋賀膳所監獄、大阪堀川監獄、兵庫監獄、熊本監獄、三池監獄で製造があった記録あり。京都監獄でもその跡地で焼損煉瓦を検出しており製造が行われていたのは間違いない。堺の煉瓦も堺監獄の囚人労働で製造されたものが多かった。そうした監獄での製造がその地域最初の煉瓦製造であったことも多く、監獄則規格がその地のデファクトスタンダードになることもあり得たと思う。

3.2 琵琶湖疏水工場規格

・第一期琵琶湖疏水の煉瓦工場では主に 7.3 x 3.55 x 2.0 寸 の煉瓦を製造し、他に 1.8 寸 と 2.5 寸のものが若干あった(『京都都市計画 第1編 琵琶湖疏水誌』)。実際に琵琶湖疏水の構造物を測ると 7.35 x 3.55 x 1.9 寸(安朱川橋梁)、7.4 x 3.55 x 1.9寸(第2隧道呑口)、など厳密に一致するものはなく、むしろ監獄則規格の対厚比に近い値を示すことが多い。これは表面計測であるせいもあるだろうが、もともと琵琶湖疏水規格がインチ体系の焼き上がり寸法を意識していて、それを尺寸に近似した値であったためではないか。上記疏水工場規格を1/8インチで規格化すると 8-3/4 x 4-1/4 x 2-3/8 ins. になる(インチ換算値の対厚比 3.684/1.789) 。山陽形が意図したディメンジョンより若干薄い煉瓦。

・表面計測の結果は 8-3/4 x 4-1/4 x 2-1/4 ins. と 1/4 ins. 小さく見積もられる傾向がある。これは琵琶湖疏水工場の製品が、いち煉瓦中で均等に焼き上がっていず、平中央が厚くなるような焼き上がりをするものが多いためとみられる(疏水工場の刻印のある単体煉瓦はその傾向があるように見受けられる)。琵琶湖疏水工場の製品は表面に未変質の金雲母を含んでいるものが多く、比較的低温(800℃前後)で焼かれたことを示唆している。あるいは型枠は 2-1/4 ins.厚を意識していても、実際には中高に焼き上がる傾向があったため、それを含めて 2.0 寸厚と記したのかも知れない。

・『琵琶湖疏水誌』のいう 1.8 寸 厚煉瓦は、疏水工事最初期に採用していた民間企業の製品(川島煉瓦製品)とみられる。2.5 寸 厚煉瓦は第三隧道吐口の胸壁に使われているのを見ることができる。この煉瓦には“ソ+漢数字”系の刻印あり。

3.3 8-3/4 x 4-1/4 x 2-3/8 ins.

・琵琶湖疏水工場が意図していた 8-3/4 x 4-1/4 ins. という平面形はイギリスでもデファクトになっていた時期がある。19世紀のロンドンで流通していた煉瓦(19th London stock)は 8-3/4 x 4-1/4 x 2-1/2 ins.であった( Thomas Richards,”The architectural dictionary“, 1853)。明治21年に英国からプレス成形機械を購入し関西で初めて機械成形煉瓦を製造した関西煉瓦の製品もこのディメンジョンを意図したものだった節がある。大阪府高石市念通寺の壁に使われている関西煉瓦製品を計測すると、その対厚比は琵琶湖疏水工場の2寸厚煉瓦のそれに近しいものが得られる(3.62/1.74)。

・後述する広島軍用水道が採用した寸法体系も意図せず 8-3/4 x 4-1/4 ins. の平面形になっていた。大高並形の寸法も比較的それに近いものである。イギリスのデファクトスタンダードが、それに基づいて設計された建築や鉄道の設計とともに伝わり、関西でデファクト化した姿を読み取ることができる。

・関西煉瓦が成形機械を導入したにも関わらず大成しなかったのは、プレス成形という単一ディメンジョンの製品しか作れない機械であったためではないかと想像する。異なる規格の煉瓦を製造するためには機械の型枠を交換せねばならない。同じ平面形でも厚さを調整できたかどうか。

3.4 広島軍用水道規格

・明治28年に着工し同31年に竣工した広島軍用水道では一寸変わった方法で煉瓦寸法規格が設定された。購買入札にさきがけて泉州堺、播州舞子ほか3箇所の製品を取り寄せ、その品質・価格を調査したうえで、上等赤焼 7.3 x 3.55 x 1.8 寸 、焼過 7.2 x 3.5 x 1.7 寸 というディメンジョンを決めたという(『臨時広島軍用水道布設部報告摘要』)。各地で製造されていた煉瓦の平均的な寸法、あるいはマジョリティだった寸法としてこのディメンジョンを採用したものと想像されるが、前者が監獄則規格・琵琶湖疏水規格・ 8-3/4 x 4-1/4 x 2-3/8 ins. と同じ平面形であることに注意すべきだろう。

・極論をすれば、このディメンジョンが関西地方でデファクトだった並形そのものだった可能性も考えられなくもないが、対厚比は 4.056/1.973 となり、同じ対厚比をもつ煉瓦は関西地方ではあまり見ない。大阪鉄道が明治28年に開業させた城東線の構造物に近似するものが見られるだけである(桜ノ宮架道橋(北):7.3 x 3.5 x 1.75 寸 4.14/1.98)。

・焼過として指定されたディメンジョンは大高のいう山陽新形に類似する。その対厚比は 4.233/2.059 で、並形として製造し焼過にしたものを参考に定められたのではないか。

3.5 独逸形

・大高の報文で「絶滅し痕跡だも存せず」とされている規格。ベックマンやエンデの影響で日本にドイツ派建築が流行した時に用いられたもので、明治23年第三回内国勧業博覧会に日本煉瓦製造がこの形式の煉瓦を出品している。司法庁旧庁舎に使用されたのもこの日本煉瓦製造製の独逸形煉瓦だった(『明治建築座談会 第2回』(1933))。出品品の 25.4 x 12.3 x 6.1 cm というディメンジョンは、久野末五郎『実地土木工学』にあるドイツの規格 9-7/8 x 4-3/4 x 2-5/8 ins. にほぼ一致するが、実際にはメートル法単位で、250 x 120 x 60 mm であったろう。

3.6 私鉄の独自規格

・山陽形の存在が端的に示すごとく、初期の私鉄では独自に煉瓦寸法を定めた例が多かった。基本的には官営鉄道の設計を踏襲したとされるが。

・例えば京都鉄道は 9 x 4-1/4 x 2-1/4 ins. とインチ体系の寸法を採用していた(亀岡市歴史資料館蔵「山田家文書」)。京都鉄道に煉瓦を売り込む目的で設立された南桑煉瓦は、交渉前に製造していた煉瓦の寸法と京都鉄道の希望が乖離していたために、まとまりかけた交渉が決裂しそうになったりしている。煉瓦寸法乱立の弊害の実例として興味深い。ちなみに南桑煉瓦は堺から京都煉瓦へ出向していた?煉瓦技術者を招いて製造を行ない、“並形” として 7.1 x 3.4 x 1.7 寸 の煉瓦を製造していたようである(この煉瓦70万個に加え京都鉄道規格300万個も製造・納入)。

・嵯峨野観光鉄道トロッコ亀岡駅下の架道橋に使われている煉瓦などは京都鉄道が意図していた規格の煉瓦とみられる。20個平均は 227.2 x 108.5 x 59.0 mm と若干厚く、対厚比 3.88/1.83 で若干外れるが。また残余煉瓦で築いたとされる田中源太郎宅壁は 220.3 x 104.5 x 55.3 mm で、対厚比 3.97/1.89 は上述インチ体系規格の対厚比 4.00/1.88によく一致する。規格外煉瓦をここで消費したものと見える(この壁の煉瓦には京都鉄道の社章印刻印あり)。南桑煉瓦が用意していた“並形”煉瓦は旧馬堀駅西の鵜ノ川に架かる橋梁(宇野川橋梁)の橋台・橋脚に使用されているようだ( 220.0 x 105.0 x 51.9 mm、4.23 x 2.03 )。

・関西鉄道が明治28年に建設した揖斐川・長良川橋梁では、長径 30 ft 短径 15 ft の楕円形井筒の築造に6種類の異形煉瓦と“厚三吋幅四吋八分ノ三長九吋ノ並形煉化石”を用いたとされる( 那波光男「軟弱なる地盤に建設せられたる橋脚橋台の構造と竣成後二十五年間の経過に就きて」『土木学会誌』第7巻第1号』)。厚 3 ins. は井筒用に厚くしたものとみられ、橋台橋脚・隧道等に用いられたものはもっと薄いものだったろう。現存する構造物の表面計測値では、例えば片町線手原川橋梁(大住~京田辺間)などは 3.93/1.90 を得、厚 2-1/4 ins. を意識していたとみられる( 9 x 4-3/8 x 2-1/4 ins. = 4.000/1.944 )。ただこの対厚比は監獄即規格の対厚比 3.952/1.905 にも近い。

3.7 由良要塞のメートル系煉瓦

・由良要塞軍道に建設された小佐毘川橋梁(明治24年以前竣工)にはメートル法で設計されたとみられる煉瓦が使用されている。

小佐毘川軍橋 210.2 x 100.5 x 50.1 mm 対厚比 4.24/1.99

表面計測のためこれより数ミリ大きくなる可能性はあるが、20個計測でここまでキリの良い数字になることはない。要塞建築はもともとフランス陸軍に範をとって始められたので設計もメートル法に則っていた節がある(90cm、120cm、150cmなど尺寸でもメートルでもキリが良い寸法が各所に採用されている)。煉瓦橋もメートルで設計されたものを煉瓦規格ごと再現したものかも知れない。小佐毘川軍橋と同じ時期に建設された大谷川下軍橋もほぼ同じ対厚比を得る。実寸は一回り大きいが。

大谷川下軍橋 223.1 x 106.4 x 53.2 mm 対厚比 4.26/1.97

・砲台建築自体には並形煉瓦が使用されているし、以降の橋梁では東京形とみられる煉瓦が使われているので、メートル系煉瓦の特製?は試行的なものだったとみられる。あるいは並形として購入されたものの中から特に薄いものを選んで構築したか。(大高並形 4.23/2.00)

・要塞建築に使用する煉瓦は、最初期には特に規定は設けられていなかったらしい。東京湾要塞の初期の砲台では東洋組の監獄則煉瓦と小菅集治監の東京形煉瓦が使用されている。由良要塞は大高並形が優勢。明治27年『砲台建築仕法通則』で「専ら東京形を用いる」と定められ、それ以降建設された友ヶ島第二砲台などは東京形準拠の煉瓦が使われている。

(中途)