Contents

0 煉瓦規格を考察することの意味

1 計測値から規格を推定することの困難さ

2 問題解決のための〝対厚比法〟

2.1 前提

2.2 実現手法(計測手法)

3 適用例

3.1 初期官設鉄道の煉瓦

3.1.1 島本~高槻間の煉瓦暗渠

3.1.2 桂川橋梁橋脚

3.1.3 逢坂山トンネル(初代)東口

3.2 関西地方の私鉄の煉瓦

3.2.1 京都鉄道(田中源太郎宅壁)

3.2.2 山陽鉄道の〝山陽形〟と〝山陽新形〟

4 応用

4.1 内国勧業博覧会出品煉瓦の分析

4.2 八王子医療刑務所出土 〝石監〟刻印煉瓦の分析

5 〝対厚比法〟の課題

0 煉瓦規格を考察することの意味

・煉瓦の寸法(規格)は時代や地域、用途によって異なっていた。建造物の最小単位である煉瓦の規格が統一されていなかったわけで、それでよく建築できたものだ。当時の人々がどのような認識で煉瓦に向き合っていたか、〝煉瓦〟という概念をどう理解し消化していたか知るために煉瓦の寸法規格について考えてみたい。

・海外でも煉瓦寸法の統一はされていず、遺構の煉瓦を計測して製造時期を推定するようなことは不可能と考えられている。しかし日本の場合は、欧米で熟達した成果としての煉瓦を概念ごと輸入し、それが普及したという経緯がある。日本に限っては寸法規格の変遷を正確に追跡できるのではないか。

1 計測値から規格を推定することの困難さ

採寸値が既知の煉瓦規格寸法にぴたりと一致することは稀。同じ構造物に使われている煉瓦の数十個の平均値でも同様。なぜなら、

・同じ大きさの素地から作られた煉瓦でも焼成条件によって焼き上がり寸法が大きく変わる。滝大吉『建築学講義録』にも

製造場に由りては一二分位は大きなものも又寸詰りのものもあり亦同じ製造所にて造りたる品にても火の利きたる品と焼けの足らぬ品とでは同じく寸法に相異を生ずるものにして七寸五分の筈のものが七寸二三分位に出来たるものあれば七寸七分位の大きなものもある

とある。その中かから規格に合致するものを選んで使っていたとしても、全数検査を経たものでない限り、煉瓦ごとに採寸値が異なることは避けられないし、その平均値が規格の寸法に正確に一致するという保証もない。

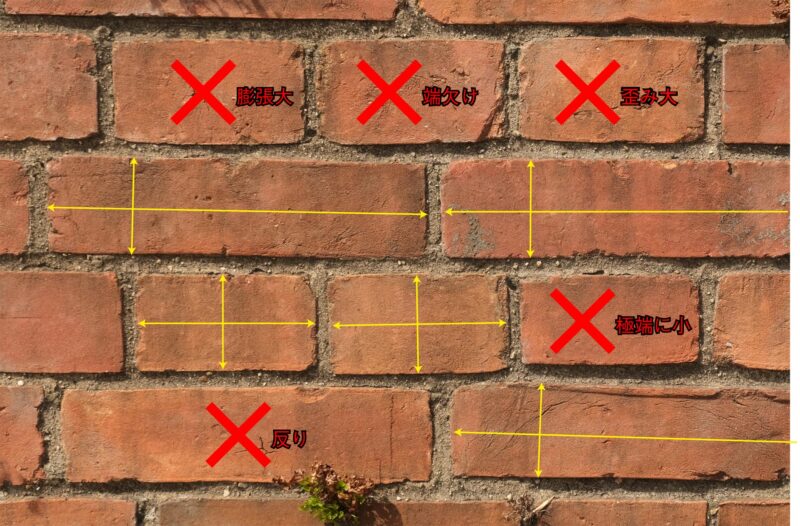

・ひとつの煉瓦につき複数箇所を計測すると、計測箇所によって大きく変動すること、すなわち完全な直方体になっていないことが知れる。長手については3mm前後、小口や厚は1、2mm程度の変動があるものである。焼成時の温度や火の当たり方が場所によって異なるため、焼き締まり方が均一でないことや、型枠から外したあと完全に乾燥するまでの間に天地換えや移動、整形といった工程があり、その過程で元の素地寸法が乱されている可能性が高い。

・単体煉瓦の最大長・最大幅(=規格に合致しているかどうかを検査する際に最も影響を及ぼすであろう箇所の寸法)は平中央で測った場合に得られることが多いが、構造物では通常その箇所を計測することができない。長手面や小口面で計測した値をその煉瓦の寸法としてよいのかどうかという問題がある。また焼成度合いによって煉瓦寸法が変動する。強く焼かれた煉瓦ばかりを計測していたとしたらその平均値は意図されていた寸法規格の値(母平均)から乖離したものになるだろう。

・そもそも規格寸法が判然としない。M38に大高庄右衛門が示した5種の規格が有名だが、その数値には疑義を挟む余地がある。またこの規格はM38頃に関西地方で流通していた主な規格を示したものであって、それ以前はどうであったか。また大高は尺寸単位で寸法を示しているが、もとはインチ単位で設計されていた仕上がり寸法を寸単位に読み直したものと思われ、その読み替えによって生じる誤差もあり得る(インチ単位で設計・製造された素地と、インチ単位を尺寸に読み直したうえで製造した素地とでは焼き上がり寸法にも違いが出てくるはず)。

2 〝対厚比法〟

2.1 前提

理想的な条件下で製造された煉瓦は『三辺が同じ比率で焼き締まっている』と考えられる。そのような煉瓦の長手・小口・厚の長さの比は、焼成の度合いに関係なく一定の値、すなわち素地の三辺比=意図されていた規格の三辺比と同値になるはずである(強く焼かれて縮んだものも、そうでないものも)。ならば逆に、実測値の比がどの値に近づいていくかを見ることで素地寸法なり規格なりを推定できるのではないか。

(関西の煉瓦は表面に撫で痕が残っていることが多い。また平裏面に顕著な凹傷があるのを常とする。これは型枠から外した後に整形を施さず、その状態で乾燥させていたことを証左するものではないか。すなわち型枠の三辺比が保たれているいのではないか。関東の煉瓦は叩き板で叩くなどして整形する工程があったため、三辺比率が変わっている可能性がある〔諸井恒平『煉瓦要説』〕)

三辺の比を考える時、長手と厚の比、小口・厚の比をとり、それぞれを規格寸法の長手/厚比・小口/厚比と比較すると都合がよい。構造物に組まれた煉瓦の長手面で長手・厚を、小口面で小口・厚を計測し、それぞれの値で比を取ることで、煉瓦ごとの焼き締まり具合いの違いをキャンセルできると考えられるからである。仮にその面だけが強火度によって強く焼き縮んでいるとしても縦横の比は保持されている可能性が高い。

幸いなことに既知の規格の長手/厚比、小口/厚比は比較的離散した値になる。

| 規格名 | 長 | 幅 | 厚 | 長手/厚比 | 小口/厚比 |

| 東京形 | 227.3 | 109.1 | 60.61 | 3.75 | 1.8 |

| 並形 | 224.2 | 106.1 | 53.03 | 4.228 | 2.001 |

| 山陽形 | 227.3 | 107.6 | 69.7 | 3.261 | 1.544 |

| 監獄則*0.87 | 218.8* | 105.5* | 55.36* | 3.953 | 1.905 |

| 鉄道庁第二種 | 224.2 | 109.1 | 57.576 | 3.894 | 1.895 |

| 広島軍用水道 | 221.2 | 107.6 | 54.54 | 4.056 | 1.973 |

この数値を〝切り分け〟られるような計測方法を工夫すれば、対厚比による規格推定も可能だろう。

*監獄則では素地の大きさを「八寸三分・四寸・二寸一分」と記す。これは 10 x 4-3/4 x 2-1/2 in を尺寸に読み替えたものと見られる( 1 in = 1.2 寸換算)。この素地が三辺等比的に焼き縮んだとすれば 7.45 x 3.6 x 1.9 寸(90%)~7.2 x 3.4 x 1.85 寸(87%) 程度になるが、もとは 8-3/4 x 4-1/4 x 2-1/4 in(88~89%) に焼き上げることを想定したものだろう。

2.2 実現手法(計測手法)

具体的には、建造物の表面で、できるだけ歪みの少ない矩形に近い煉瓦を選び、長手と厚、小口と厚、のセットを20セットずつ計測し、その比の平均値を長手/厚比、小口/厚比とする。これを標本平均として母平均の信頼区間を求め、それがどの規格の対厚比に収束していくかを見る(母平均すなわち意図されていた規格の対厚比という考え)。20セット計測としたのは実際に計測を行なってみたときに標本平均が定値に落ち着くのにそれくらいの計測が必要と判明したからである。10セットではまだ平均値が変動する余地があるようで、切り分けに必要な信頼区間の狭さも得られない。

各比の平均値は比の平均値なので調和平均を採用する。ここでは各計測ごとに比を算出し、その平均値と母平均の99%信頼区間が推移していくさまを逐次見ているが(後掲グラフ参照)、調和平均を用いる限り、各辺の標本平均を算出したのちその値を用いて計算した対厚比と結果的に全く同じ値になる。長手/厚比、小口/厚比だけを得るのであれば後者でも構わない。

規格の対厚比が有効数字3桁の精度を要求するため、計測も有効数字3桁を確保する必要があると考え、厚についてはデジタルノギス・通常のノギスで小数点以下2桁まで採寸した。もともと寸法のばらつきが大きい煉瓦を0.01mm単位で計測するのは愚なことかも知れないが、この点の誤差をできるだけ小さくしておく必要はあるだろう。実際、この精度で計測すると、信頼区間の狭さは長手/厚比で 標本平均 ± 0.08 、小口/厚比で ± 0.04 程度まで追い込むことができる。これは一煉瓦のうちに、厚について ± 1 mm 程度、小口・長手について ± 2 mm 程度のばらつき=誤差があると考え、誤差伝搬の除算則に基づいて算出した対厚比の誤差とおおよそ一致する。原理的にこれ以下にはできないものと思われる。

採寸は長手・小口の最大寸法を選ぶイメージで行なった。幅・厚は小口の中央で、長・厚は長手中央で長のみ測り、厚は中央ではなく左右端から1/4~1/3程度の位置で計測した値を採用。長手厚を中央で計測すると、その平均値が小口で得られた平均値よりも小さくなることが多かったためである。長手中央が小さく測られる傾向があるのは、焼成時の熱の加わり方、重ねて焼くことによる火の当り方の違い、型枠の歪みや乾燥縮小の不均質など、さまざまな原因が考えられる。

建造物表面で計測する際には目地の状況如何が精度に大きく関わってくる。目地が風化して深く削れた状態(いわゆる〝目地抜け〟した状態)であれば精度よく測れるが、追補で目地を塗り込んであったり、雑に仕上げられた目地の場合、煉瓦の端に目地が被っていて採寸を妨げられることも多い。目地が被っているとその煉瓦が完全体なのかカットされたものなのか見分けることも難しくなる(土木構造物では特に端をカットして帳尻合わせした煉瓦が使われていることが多い。そうしたものを計測に加えると信頼できない結果になる)。実測値として例を掲げるときはできるだけ条件の良い測定が行なえたものに限るつもりだが、目地被りが大きく信頼性に欠ける採寸の結果もそう断って掲げるかも知れない。『三辺が等比的に焼き縮む』という仮定が正しければ、例えば小口の〝表面〟の幅・厚がわかればよいわけなので、カットされていないことさえ確認できれば、露出している面の角にノギスの刃を引っ掛けて測るような計測であっても構わないだろう。

以下、標本平均から得られた三辺の寸法を

D計測数 = 長手 x 小口 x 厚 mm

のように示す。厚は長手・小口で得た値の平均値、すなわち(計測数×2)点計測の平均値である。長手/厚比、小口/厚比とそれらの母平均信頼区間は、例えば

R長手/厚 計測数=4.07 [4.00, 4.14]99%

R小口/厚 計測数=1.98 [1.94, 2.01]99%

のように示す。また二つの対厚比を 4.07/1.98 のような形で略記することもある。

なお、「三辺が等比的に焼き縮む」という仮定が正しければ、各面での計測値(長手と厚、小口と厚の計測値)は相関関係にあり、1に近い相関係数が得られるはずである。実際、条件のよい計測では20点計測でも0.7~0.4の相関係数を得、その大きさは計測の精度の目安になると思われる。ただし、機械成形煉瓦の計測値など、値が非常に似通っている場合はかえって相関係数が小さくなることがある(計測値としてはそのほうが信頼できるが)。計測条件によっては相関係数が0に近かったり、マイナスの値になることもある。あくまで目安と考えるべきだろう。

3 適用例

対厚比法を用いて計測・分析した例をいくつか掲げる。

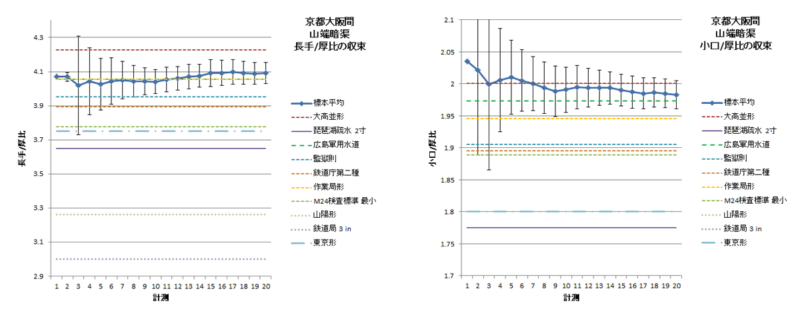

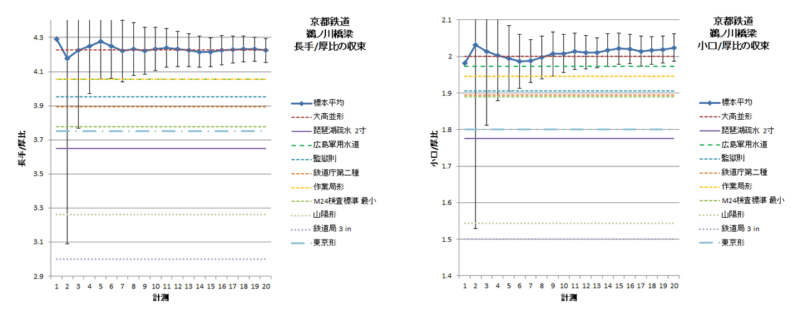

3.1 初期官設鉄道の煉瓦

3.1.1 島本~高槻間の煉瓦暗渠

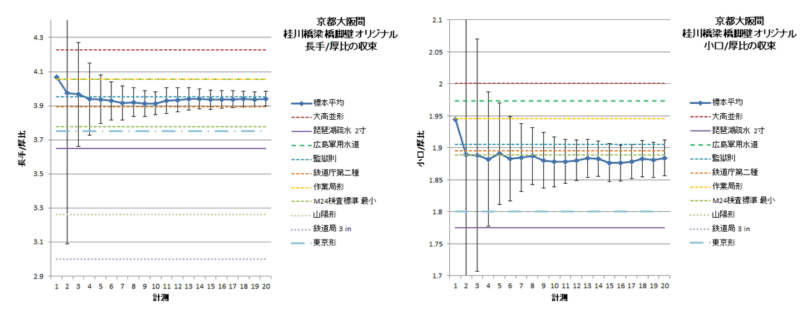

明治9年開業の京都大阪間鉄道に使われている煉瓦について適用した例。各辺の平均値でみると、隣接する暗渠(山端暗渠と甚兵衛川暗渠)で長手が約8mmも異なる結果になり、同一規格とは判断しづらい。けれども対厚比でみると、山端暗渠 4.09/1.98、甚兵衛川暗渠 4.07/1.98 となり、三辺比率はほぼ同じであることがわかる。すなわち意図していた寸法は同じで、暗渠によってより焼き締まったものが多く使われているか、焼きが甘いものが多く使われているかの違いであるらしいことがわかる。向日町より大阪方に残る煉瓦構造物の煉瓦はいずれもこの値に近い数値となる。(グラフマーカーは標本平均を、ヒゲは母平均の99%信頼区間を示す。破線で示したのは代表的な寸法規格の対厚比。以下同)

山端暗渠 D20 = 224.1 x 109.1 x 54.88 mm

R長手/厚 20=4.09 [4.03, 4.15]99%

R小口/厚 20=1.98 [1.96, 2.00]99%

甚兵衛川暗渠 D20 = 232.8 x 114.9 x 57.58 mm

R長手/厚 20=4.07 [4.00, 4.14]99%

R小口/厚 20=1.98 [1.95, 2.01]99%

島本~高槻間のオリジナルの暗渠につき、暗渠をクロスオーバーして80点計測した平均値は 229.9 x 111.4 x 56.6 mm 。これを5厘刻みの尺寸単位に規格化すると 7.6 x 3.7 x 1.85 寸となるが、むしろ1/8インチで規格化したインチ単位 9 x 4-3/8 x 2-1/4 in と読むべきだろう。官設鉄道が最初に定めた煉瓦規格M24煉化石検査標準は 9 x 4-1/2 x 2-1/4 in という寸法を最大値とし、厚2-1/4インチは固定で、長手小口の焼き縮みを許容する形で定められている(9 x 4-1/2 x 2-1/4 in そのままでは目地厚を取れない)。その発想の元になったのがこの頃の煉瓦ではないか。

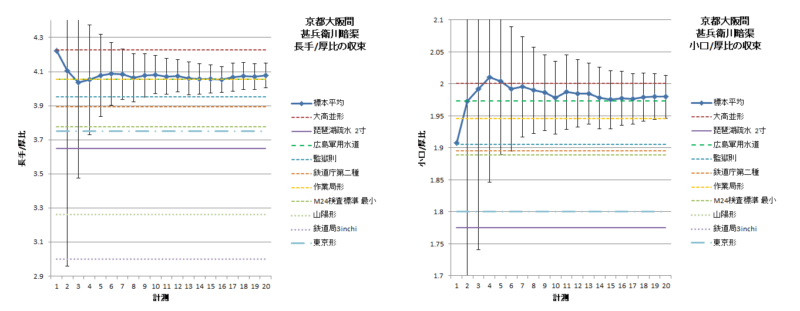

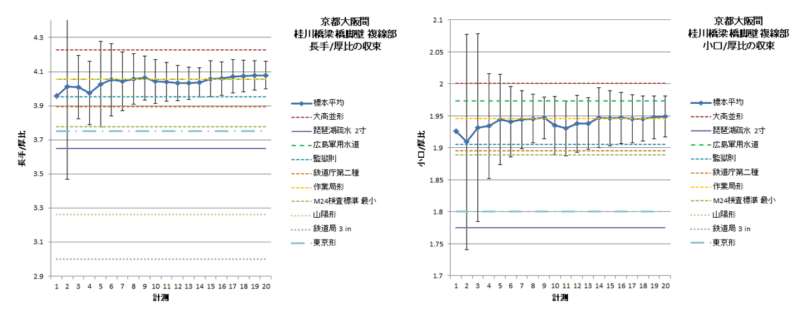

3.1.2 桂川橋梁橋脚

桂川橋梁の橋脚壁体は複線化に伴い増築されている。オリジナル部(上流側:M9.8.竣工)は 3.94/1.88 、複線部(M31.10.1.開業)は 4.08/1.95 と異なる対厚比が計測される。またオリジナル部の対厚比は向日町以南で計測されるものとも異なる。京都大阪間鉄道の煉瓦は桂川橋梁の右岸にあった浅田政三の工場が供給したという記録があり、少なくとも路線北部の構造物にはそれが使われている可能性が高い。だとすれば堺の官営工場の煉瓦と異なる傾向を示すのもうなづかれる。

オリジナル部の対厚比は監獄則煉瓦の対厚比に近く、監獄則を参考にして製造された煉瓦だったとみられる。偶然かどうか、京都府下の最初期の煉瓦は監獄則比率に収束するものが多い(例えば大谷大学旧守衛舎使用煉瓦。琵琶湖疏水規格も厚2寸ではなく1.9寸であったら監獄則規格類似になる。琵琶湖疏水の煉瓦構造物を表面計測した時に厚2寸を測ることは稀であるが、単体煉瓦を計測すると中央がやや厚くなっている傾向が見られる。それを見込んで厚2寸としたのかもしれない)。

複線部煉瓦の比率はM34大高表の作業局形に収束するように見えるが、厚の平均値(20点標本平均)は1.80寸で、むしろ複線化の際に特注された「1.8寸厚の並形煉化石」とみられる。初代線開業時に下駄歯で残していたところへ嵌め継いで拡幅するためオリジナルより若干薄い煉瓦を特注したものと思われる。

桂川橋梁橋脚オリジナル部 D21 = 226.6 x 109.4 x 57.79 mm

R長手/厚 21=3.94 [3.90, 3.98]99%

R小口/厚 20=1.88 [1.86, 1.91]99%

桂川橋梁橋脚拡幅部 D20 = 224.31 x 107.87 x 55.16 mm

R長手/厚 21=4.08 [4.00, 4.15]99%

R小口/厚 20=1.88 [1.92, 1.98]99%

3.1.3 逢坂山トンネル(初代)東口

・初代逢坂山トンネル(M13.6.竣工)の東口坑道の煉瓦を計測。対厚比 4.15/1.98 で、3.1.1、3.1.2の比率とも異なる値を示す。大津京都間鉄道の建設の頃に異なる煉瓦規格が採用された?

初代逢坂山トンネル 東口 D20 = 227.32 x 109.38 x 55.05 mm

R長手/厚 21=4.15 [4.11, 4.19]99%

R小口/厚 20=1.98 [1.96, 1.99]99%

標本平均値は精度良く 7.5 x 3.6 x 1.8 寸 に換算できる。M20代初頭に作成された滝大吉『建築学講義録』では大阪の標準形をこの寸法で示しており、鉄道用に作られ並形と呼ばれた煉瓦が当時のデファクトスタンダードになっていたことを伺わせる。

・(西手暗渠M11.12.や御所田川M12.2.では迫形煉瓦を使用。東川暗渠は厚・薄混在。蟹川暗渠は長手/厚・小口/厚セットで計測できていない。)

・(敦賀線構造物→延伸線も同様。関ヶ原以東は小口を測れるオリジナル構造物がなかったり迫形だったりで規格を推定できず)

3.2 関西地方の私鉄の煉瓦

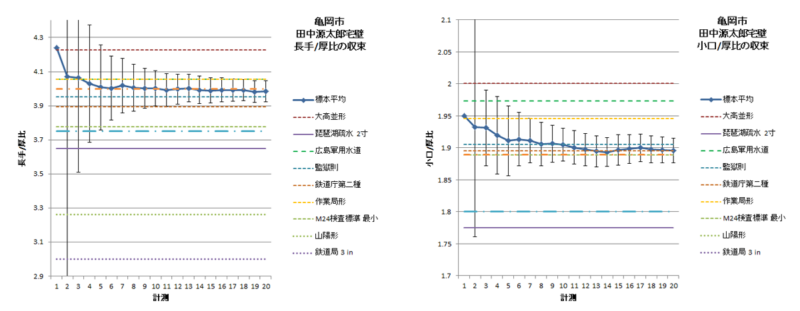

3.2.1 京都鉄道(田中源太郎宅壁)

京都鉄道の初代社長・田中源太郎の邸宅の外周壁には京都鉄道の社章印がある煉瓦が使われており、建設で余った煉瓦で築いたものと伝えられている。京都鉄道は 9 x 4-1/4 x 2-1/4 in というdimensionを規格に採用していた記録が亀岡市蔵文書にあるが、該壁煉瓦の平均値は 220.3 X 104.5 x 55.5 mm で、前記インチ規格より長手が 8 mm 以上小さなものである。しかしその対厚比は 3.97/1.89 で、9 x 4-1/4 x 2-1/4 in 規格の対厚比 4.00/1.89 によく一致する。規格よりも焼き縮んでしまい工事に使用されなかった煉瓦が集められ、その処分先としてこの壁が築かれたのではないか。

田中源太郎宅壁 D20 = 220.3 X 104.5 x 55.5 mm

R長手/厚 21=4.03 [3.91, 4.03]99%

R小口/厚 20=1.89 [1.87, 1.91]99%

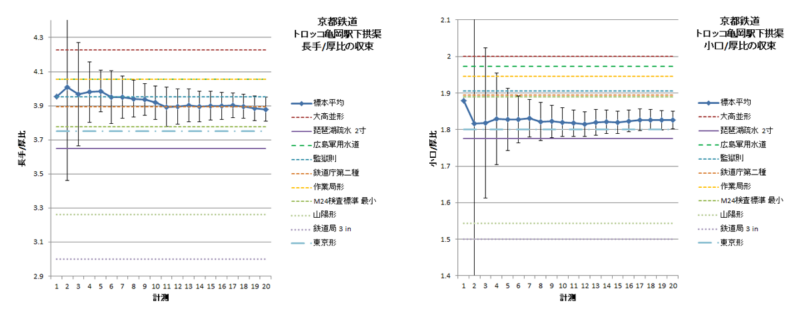

現トロッコ亀岡駅下に残る架道橋の煉瓦も 3.88/1.83 と比較的近い値を示すが、0.1近くの違いを同一とはみなし難い。先述インチ体系で直に設計したものではなく、それを尺寸体系に翻案した寸法で製造していた可能性を考え、 9 x 4-1/4 x 2-1/4 in というディメンジョンを 1 in = 1.2 寸として換算すると 7.5 x 3.55 x 1.875 寸、これを 7.5 x 3.5 x 1.9 寸と略して作ったとすれば、その対厚比は 3.947/1.842 となり、より近いものとなる。

トロッコ亀岡駅下拱渠 D20 = 227.2 X 108.5 x 58.96 mm

⇒ 7.5 x 3.6 x 1.95 寸 or 9 x 4-1/4 x 2-1/4 in(1.2寸/in 換算)

R長手/厚 20=3.88 [3.81, 3.95]99%

R小口/厚 20=1.83 [1.80, 1.85]99%

京都鉄道の建設に使われた煉瓦の大半は馬堀に興った南桑煉瓦が供給した。交わされた契約内容について一悶着あり、当初予定の通りには行かなかったことが南桑煉瓦社長・山田理一郎の日記などから知られている。南桑煉瓦は試作で手応えを得てから京都鉄道へ売り込み、契約を結んだが、それまでに製造していたのは 7.1 x 3.4 x 1.7 寸 という寸法で、追加契約300万個分は先述のインチ規格の遵守を求められた。契約交渉に当たった山田はその場で許諾したが、体積比1.24倍の煉瓦を同価格で納入する契約であることを懸念する役員があり、京都鉄道に対し独断で契約破棄を申し込むという一幕もあった(市史ではそれによって契約解除となったとされているが、実際は撤回され、役員の一人が製造・納入を代理する形で300万個の納入が完遂されている。以上『亀岡市史』や市蔵山田家文書より)。

山田家文書には既製造分40万個も買い取りになった記録がある。トロッコ亀岡駅西方の鵜ノ川に架かる橋梁の橋脚は20点計測で 220.0 x 105.00 x 51.9 mm となり、その対厚比 4.23 / 2.02 は先述尺寸規格の対厚比 4.18 / 2.00 に近く、実寸も似ている( 7.25 x 3.45 x 1.7 寸 )ため、これが南桑の初期の製品と推測される。

鵜ノ川橋梁 D20 = 220.0 X 105.0 x 51.9 mm

R長手/厚 21=4.23 [4.16, 4.30]99%

R小口/厚 20=2.02 [1.99, 2.06]99%

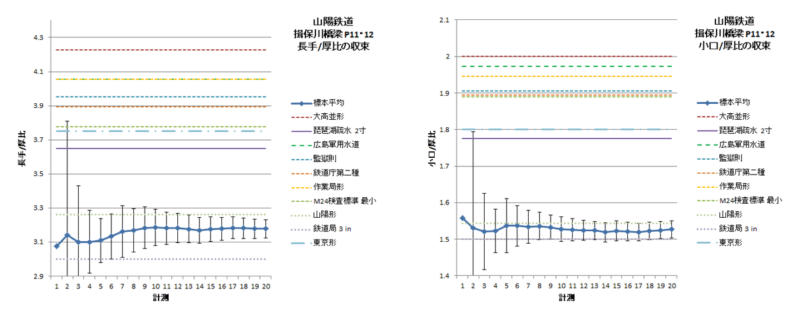

3.2.2 山陽鉄道の〝山陽形〟と〝山陽新形〟

明治21年に兵庫~明石間を開業させたのを皮切りに、神戸から下関まで達する長大路線を建設した山陽鉄道。その建設に〝山陽形〟〝山陽新形〟と呼ばれる独自規格の煉瓦を採用していたことで知られるが、現今残る鉄道構造物でその寸法を計測しても通説通りの寸法を得ることがない。

山陽形 :7.5 x 3.55 x 2.3 寸 ( 227.3 x 107.6 x 69.7 mm ): 3.261 / 1.544

山陽新形:7.2 x 3.45 x 1.7 寸 ( 218.2 x 104.5 x 51.5 mm ): 4.237 / 2.029

例えば山陽形の場合、揖保川橋梁のオリジナル橋脚では以下の値を得、明らかに長手が短い。

山陽鉄道 揖保川橋梁 オリジナル部 D20 = 220.2 X 107.1 x 69.71 mm

R長手/厚 20=3.18 [3.12, 3.23]99%

R小口/厚 20=1.52 [1.50, 1.55]99%

この採寸値と対厚比はインチ体系のモジュール 9 x 4-1/2 x 3 in を 1/4 in 目地で実現するための実寸法 8-3/4 x 4-1/4 x 2-3/4 in のそれに近く、もともとはこの寸法を意図していたとみられる。山陽形は水平目地を 0.2 寸 として一段 2.5 寸 = 3 in に積むことを意識した規格だという説明があり(例えば滝大吉『建築学講義録』)、だとすれば縦目地も 1/4 in としてモジュラー設計の煉瓦としたほうが仕上がりが美しく、施工も容易だろう。

8-3/4 x 4-1/4 x 2-3/4 in = 222.3 x 108.1 x 69.85 mm : 3.182 / 1.545

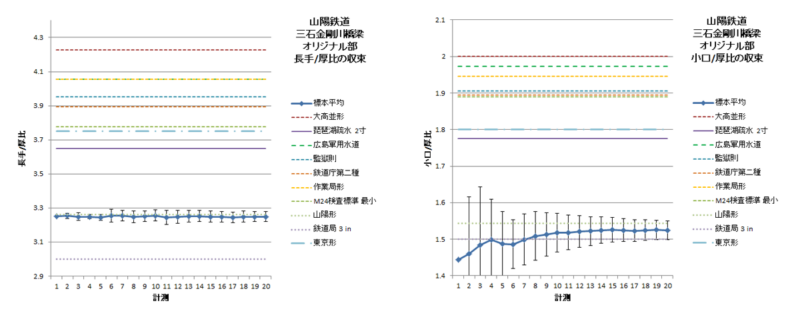

他方、岡山県三石の三石金剛川橋梁のオリジナル部でも 220 mm 以下の長を測るが、対厚比は 7.5 x 3.55 x 2.3 寸のそれに近い(揖保川橋梁の計測値と比較すると、長平均値はこちらのほうが短いが、それを上回って厚が小さいために長手/小口比が大きくなっているようだ)。三石駅東方の小屋谷川暗渠のオリジナル部でも 3.2 台の対厚比を得た。

三石金剛川橋梁オリジナル部 D20 = 217.9 X 106.1 x 68.36 mm

R長手/厚 20=3.24 [3.21, 3.28]99%

R小口/厚 20=1.53 [1.50, 1.55]99%

揖保川橋梁は明治22年11月11日に、三石金剛川橋梁は24年3月18日に供用開始した区間にある。この間に規格の認識が 8-3/4 x 4-1/4 x 2-3/4 in から 7.5 x 3.55 x 2.3 寸 へと変わっていたのかも知れないが、それでも長が短いのは不思議だ(7.5 x 3.55 x 2.3 寸のディメンジョンでさらに小さく焼き縮んでいる)。なお三石金剛川橋梁の長手対厚、小口対厚の相関係数はいずれも0.5台であったので、計測は比較的正確に行なえていると思われる。揖保川橋梁は長手/厚の相関係数が0.094と非常に小さく、若干信頼性に欠ける。

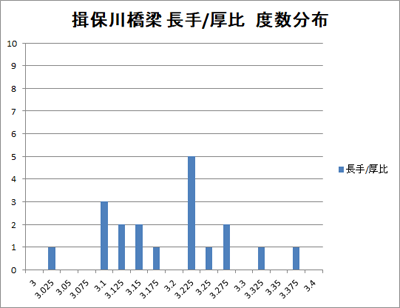

むしろこれは、仕上がり寸法が異なる複数の煉瓦工場の製品を採用していた場合と、そうでない場合との違いのためにこのように観測されているのではないかと思う。揖保川橋梁以東では旭商社の漢数字印と不明工場の〝□+漢字〟印を検出するが、三石周辺では旭商社のものしか見なくなる。〝□+漢字〟印の工場が少し短い煉瓦を供給していたために、揖保川橋梁以東では平均値が小さく見えているのではないか。揖保川橋梁の長手/厚比の分布図を描くと3.1前後と3.2前後にピークがあるように見える(三石金剛川橋梁のものは明確に1ピーク)。旭商社は当時斯界を牽引していた大工場であったので、それが山陽形を 7.5 x 3.55 x 2.3 寸 と認識して製造していたためにその寸法が定説になった、という想像は充分あり得ることだろう。

(山陽新形未入)

4 応用

対厚比による規格推定は既存のデータの分析にも応用できる。計測が1ミリ単位で行なわれているものが多いので精度は低くなるが、傾向を判断するには十分と思われる。

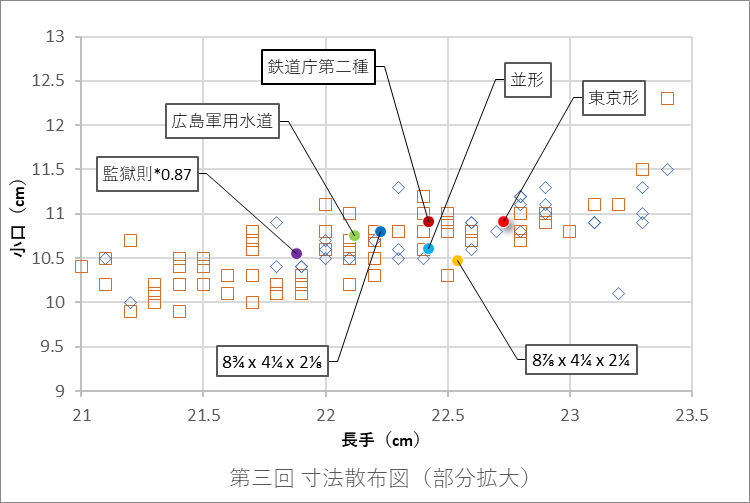

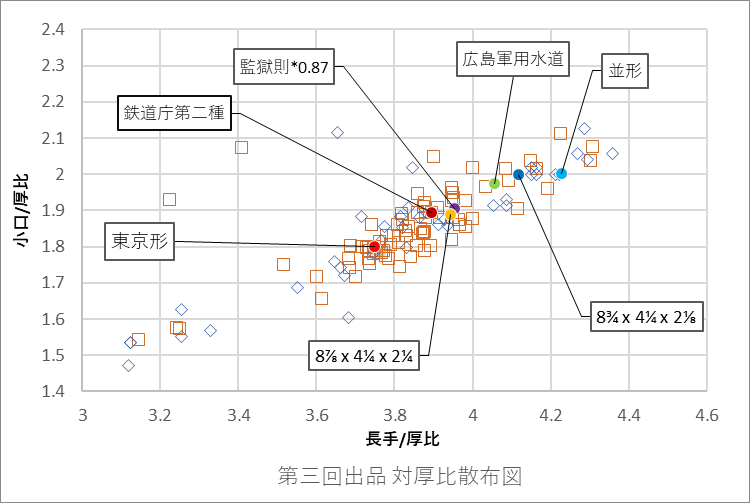

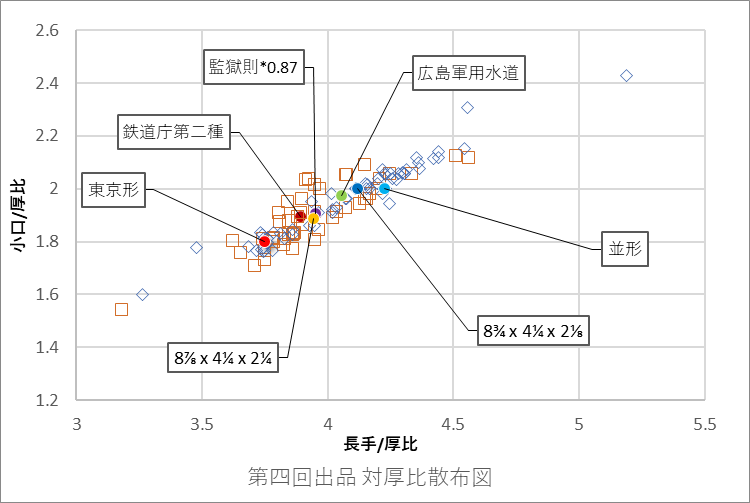

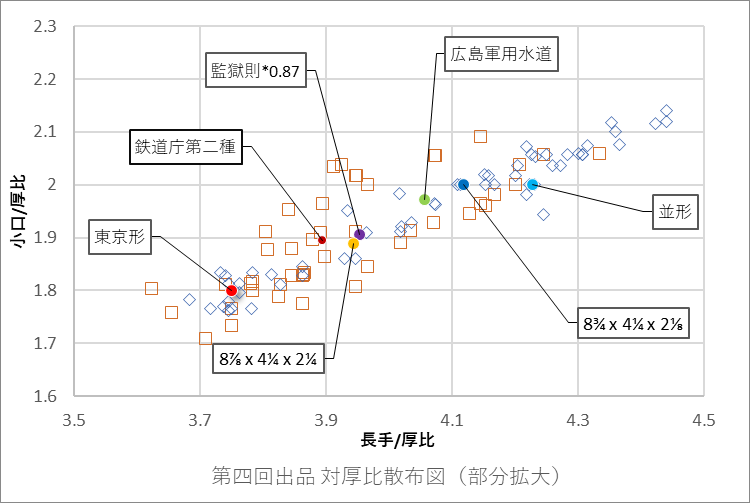

4.1 内国勧業博覧会出品煉瓦の分析

第三回内国産業博覧会に出品された煉瓦について、それぞれの寸法を使って散布図を描くと次図のようになる(縦軸:幅、横軸:長。□:愛知以東=東日本の出品、△:滋賀以西=西日本の出品)、規格値の周囲に疎らな分布となり、どの規格に従って作られたものか判断しにくい。

これを各品の対厚比で示し直すと各規格の周囲に濃厚な分布となり、それぞれの規格を意図して製造されたものだったことが読み取れるようになる。焼き縮み過ぎたり焼きが甘かったりしたものが多かったわけである。

東日本の出品が東京形や監獄則規格の周囲に濃厚な分布となっており、その集団のなかに鉄道第二種規格が位置している。鉄道第二種規格はM42制定で、M34新永間市街線高架橋工事に採用された規格を踏襲したもの。第三回内国勧業博覧会の頃にはまだ設定されていなかった規格だが、逆にこの規格が、以前から関東で多く作られていた東京形や監獄則規格の煉瓦を包含するものとして設定されたことが窺える。関西の出品は並形周辺に緩やかなまとまりがあるが、大高が示した7.4 x 3.5 x 1.75 寸という寸法にぴたりと一致するものはかえって少なく、むしろそれをインチで近似した 8-7/8 x 4-1/4 x 2-1/8 in という寸法や、実際に流通していた煉瓦の平均値を参考にして定められた広島軍用水道の規格(7.3x3.55x1.8 寸、M32制定)の対厚比に近似されるものが多いように読める。

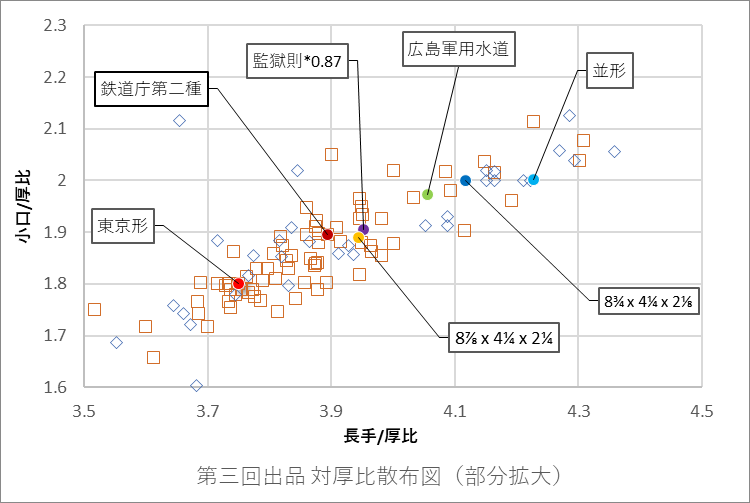

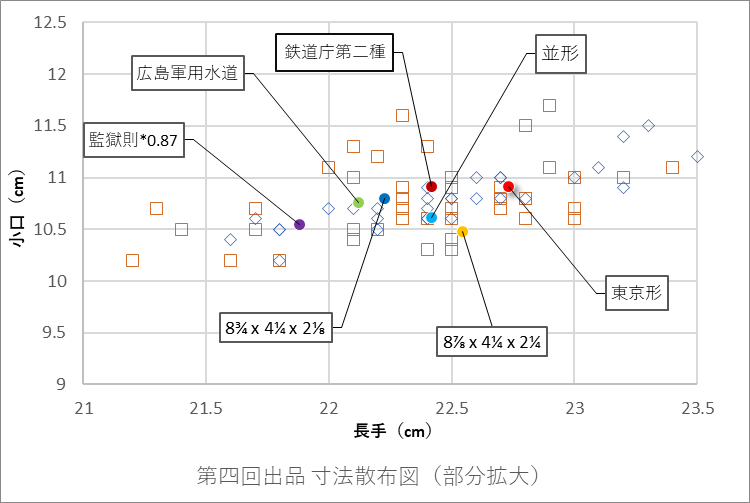

第四回出品の煉瓦についても寸法の記録があって同様の分析ができる。長手長・小口長を軸にプロットすると散らばりが大きくて規格にあてはまらないように見えるが、対厚比を軸にして散布図を描くと各規格に集合がみられるようになる。特に関西出品品でも東京形の比に分布が集中し、この時期に関西でも東京形煉瓦の製造が普及し始めていたことを読み取れる。その一方で並形比の周辺の密度も高くなっている(が相変わらず並形の点に固まるものではない。大高のいう並形の寸法が実際の並形寸法を表していないため?)。

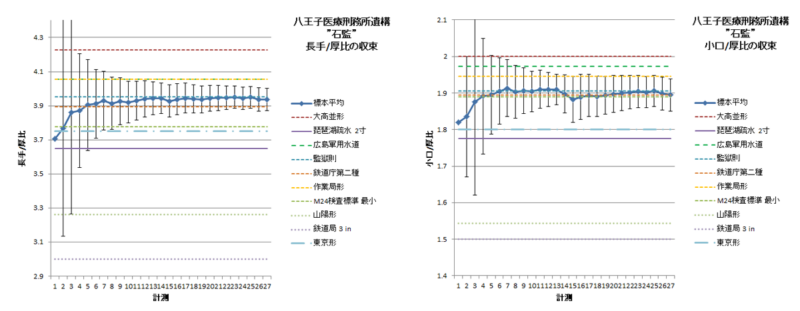

4.2 八王子医療刑務所出土 〝石監〟刻印煉瓦の分析

八王子医療刑務所の解体工事に伴い〝石監〟刻印の煉瓦が多数発掘された。この煉瓦は前身である八王子監獄が建設された時に持ち込まれた石川島監獄製煉瓦とみられる(八王子市発行発掘調査報告書『東京都八王子市 子安三丁目遺跡・八王子医療刑務所遺跡』)。発掘調査報告書に掲載の寸法を用い(長・幅・厚について各個について最大値・最小値が示されているので、その中間値を辺の平均寸法とみなした)、長手/厚比、小口/厚比の標本平均と母平均の推定がどのように収束していくかを見た。

D27 = 218.9 x 105.4 x 55.57 mm

R長手/厚 27=3.94 [3.88, 4.00]99%

R小口/厚 27=1.89 [1.85, 1.94]99%

長手/厚比、小口/厚比とも監獄則煉瓦素地の比率に収束していくことが見て取れる。なお標本平均は監獄則素地の0.87~0.89倍。東京形よりも1、2周り小さな煉瓦。

該調査では煉瓦を個々別に取り出しモルタルを剥がしたうえで最大・最小を計測しているので、実際の煉瓦の大きさをよく反映しており、ためにこのような好結果になったものと思われる。構造物の表面で計測した場合はこれほど的を射た結果になることは稀。逆に言えばそうやって分離・清掃したうえで計測を行なえば意図されていた規格を正確に推定できると考えられる。

※『日本の廃道』第210号「煉瓦寸法ヲ読ム」で〝対厚比法〟を用いて各規格を検証している。詳細は該記事をご参照いただきたい。お問い合わせは nagajis@the-orj.org まで。