関西煉瓦(関西煉化石)

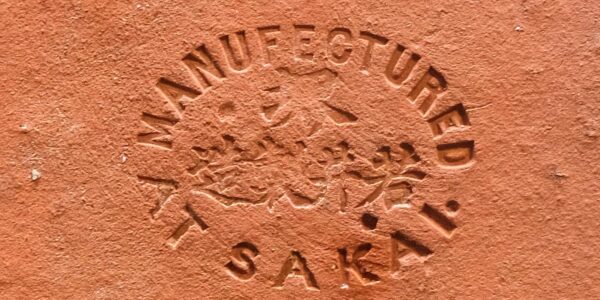

明治19年に大阪府豊島郡小曽根村(現豊中市)に創業した会社を起原とし、明治21年3月頃明石郡垂水村(垂水村の内山田村)へ移転してここで大々的に製造を行なった。小口長手が平滑で、平の刻印部にはプレス成形特有のライナーの痕跡もあり、関西地方で最初期の機械成形煉瓦(プレス成形)とみてよい。「B.C.H.J.」はBrick Company Hyougo Japanの略と考えられ、この英字標記、および「大日本」の文字はハンター氏の関与と輸出計画に関わるものと思われる。

東雲新聞明治21年9月8日には難波治郎三郎、和田安兵衛(半兵衛の誤り?)らが舞子浜に煉瓦工場を建設中であること、ハンター商会を経てイギリスから機械類を買い求めたことが報じられている(ハンター氏は同社の株主でもあった。同型刻印煉瓦が旧ハンター亭から見つかっており、またハンター氏も煉瓦輸出を企図していたらしいことが『日本煉瓦史の研究』にある。後掲新聞記事も参照)。官報明治21年10月26日号には英国人技師「ジョン・ウェクフィールド」を煉瓦製造教師として招聘する旨の彙報があり、おそらくこの頃からプレス成形煉瓦の製造に取り組み始めたものと思われる。その後多少の曲折があって年末~M22頃より製造を開始したようだ(『東雲新聞』記事)。

大阪毎日新聞 M22.11.15 4面に同社の広告があり組三本線の社章が掲げられている。棒三本を三角形に組み合わせた社章は堺煉化石や三栄組の使用した社章を連想させるものがある。先行社への対抗か。

大阪毎日新聞明治23年1月24日4面の記事では1日3万個の製造を行なっているとある。製品は主に外国船のバラスとして利用され特にカナダ向けの便に登載(輸出)が多かったという。

同社の煉瓦は大阪麦酒会社工場(現アサヒビール吹田工場)、大阪紡績、神戸市居留地建造物基礎などで実使用されているほか、大阪市此花区西九条、大阪市玉造神社の壁、高取市念通寺壁、兵庫県舞子周辺などで検出例がある。大正区路傍で採集されたものは大阪紡績由来と想像されるが、大正区は戦後に区全体が数メートル盤上げされており、路傍で採取されたことは非常な奇跡と考えるか、別由来を考えるべきかも知れない。

工場所在地である舞子、その西の大蔵谷では今日でも複数種の転石を見ることができる。最も多いのは厚3インチの肉厚煉瓦で、平に窪み(”frog”)を持たないことから舗装用煉瓦として製造されたものかも知れない。大阪窯業や品川白煉瓦が舗装用煉瓦を実用化したのは大正後半期のことで、それよりもはるかに早い段階から製造していたとすれば注目に値する。ただしイギリスでは煉瓦税の関係で10 x 5 x 3 inというサイズがデファクトスタンダードとなっていた時期があり(煉瓦税は1850年廃止)、明治初期に土木の専門書として読まれた『蘭均氏土木工学』でもこのサイズを標準としていた。また明治19~22の東海道線工事でも3インチ厚煉瓦が半ば規格的に採用されていた。そうしたところから影響を受けた寸法であったのかも知れない。このタイプの煉瓦転石は表面に「す」が立ったものが多い。

(関西煉瓦 3 in 厚煉瓦)

大阪紡績工場等に採用された普通厚で “frog” つきのものは、厚は2-1/2 in や 2-1/4 in を測ることが多い。高石市念通寺壁でこのタイプのものを計測すると、その対厚比は 9 x 4-3/8 x 2-1/2 in ディメンションの対厚比 3.600 / 1.750 によく一致し、イギリスでインチ規格で製造された型をそのまま使用していたことがわかる。機械化に先鞭をつけ盛んに生産をしたとされる割にこんにちその製品を見ることが稀なのは、このプレス型に起因する寸法の硬直性ーーー各会社が要求する煉瓦寸法に対応できなかったためではないだろうか。関西煉瓦が操業していた頃には例えば山陽鉄道がその路線を伸ばしつつあった。顧客としてはこれ以上ない好対手であったはずだが、山陽鉄道は山陽形: 8-3/4 x 4-1/4 x 2-3/4 in を採用していたためその需要に応えることができなかったようである(取締役難波二郎三郎は山陽鉄道の役員でもあったにも関わらず)。大阪紡績工場のような建築でも東京形より若干厚い煉瓦は扱いづらかったのではないか。

普通厚煉瓦には “frog” を持たず文字やマークを陰刻したパターンもある。採取した該品は厚52~55mmであるいは並形を意識して製造されたものかも知れない。また工場跡近傍ではプレス成形で作られた役物煉瓦も検出されている。そのようなバリエーションの拡大も試みられてはいたようだが、明治25年頃には経営が行き詰まってしまったようである(神戸又新日報 M25.9.28)。記事では事業精算が進められている最中であるような書きぶりだが、『日本全国諸会社役員録』明治30年版まで掲載があり、また大阪毎日新聞M30.7.26に同社の第17回決算報告がある。その後も開店休業状態で細々と経営され続けていたのかも知れない。

●関西煉瓦株式会社

明石郡垂水村の内山田村

設立年21年1月24日

○目的 煉瓦製造及販売

○資本金 6万円

○株数 2000株

○一株 30円

社長 和田半兵衛

取締役 難波二郎三郎

同 志方勢七

監査役 金澤仁兵衛

同 永見吉明

(『日本全国諸会社役員録』M30)

前掲神戸又新日報には「その製造に係る煉瓦の完全ならざる」ことが不振の一因とされている。確かに同社製品は細かな亀裂を含むものや表面が痘痕状に風化したものが多い印象がある。プレス成形による製造は大阪窯業もずいぶん苦労させられた節があり(同社社史)、関西の粘土がそもそもプレス成形に向かない性質であったのだろう。

「 関西煉瓦(B.C.△H.J.)」カテゴリーアーカイブ

[dim]高石市念通寺壁(関西煉瓦プレス成形)

関西煉瓦(陰刻・3inch)@垂水市西舞子2

関西煉瓦(陽刻・2-1/2inch)@明石市大蔵町8

関西煉瓦(陰刻・3inch)@明石市大蔵八幡町14

関西煉瓦 陰刻・3inch@明石市大蔵八幡町12

関西煉瓦 陽刻・2-1/2inch@明石市大蔵八幡町12

関西煉瓦(陽刻・2-1/4inch)@明石市大蔵八幡町12

関西煉瓦(陰刻・3inch)@明石市大蔵八幡町2

関西煉瓦@兵庫区西出町2(西出町公園)

朝日新聞 M20.10.9 2面/小曽根煉瓦→関西煉瓦に改名

朝日新聞 M19.12.7 1面/小曽根煉瓦開業式

朝日新聞 M19.12.6 4面/小曽根煉瓦広告(四明楼)

朝日新聞 M19.12.4 4面/小曽根煉瓦開業式

神戸又新日報 M21.9.7/関西煉瓦の工場建設

神戸又新日報 M25.9.28/関西煉瓦の廃業?

M21.10.26/官報 第1559号 (関西煉瓦会社のお雇い外国人)

東雲新聞 M21.9.8/関西煉瓦、ハンター商会

東雲新聞 M21.5.18 2面/関西煉瓦移転

大阪毎日新聞 M22.11.15 4面/関西煉瓦広告(社章)

大阪毎日新聞 M23.1.24.4面/関西煉瓦会社の煉瓦輸出計画

東雲新聞 M22.5.15/入江組(小曽根煉瓦工場)

大阪日報 M20.10.21 3面/関西煉化石会社創立

[Sec]関西煉瓦(プレス成形断面)

関西煉瓦@此花区伝法6

関西煉瓦@此花区伝法5

関西煉瓦(異形役物)@垂水区西舞子3

関西煉瓦(片面凹・陽刻)@垂水区西舞子1

関西煉瓦(陰刻)@垂水区西舞子1

関西煉瓦(片面凹・陽刻)@垂水区西舞子1

関西煉瓦(片面陰刻・舗装用?)@垂水区西舞子1

関西煉瓦(両凹・陽刻)@垂水区西舞子1

[FS]関西煉瓦小曽根工場

[FS]関西煉瓦工場

関西煉瓦?@高石市千代田1

B.C.△H.J.断片@吹田市泉町2

関西煉瓦@大正区

関西煉瓦@吹田市清和園町

関西煉瓦@大阪市西九条

関西煉瓦@淀川区十三東

関西煉瓦@玉造稲荷神社