煉瓦断面

(固定ページ断面比較参照)

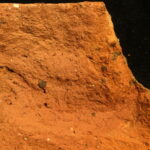

大阪歴史考古学会が2011年に開催したシンポジウム「煉瓦生産と近代考古学」における報告と議論(『ヒストリア』第二三一号掲載)、および2019年に滋賀県近江八幡市で開催された研究会「煉瓦研究の東西」の発表に刺激を受け、煉瓦断面に関する情報蓄積の要を感じ、折に触れて断面写真を撮影してきた。煉瓦刻印とは別にこのカテゴリーで断面写真を掲げる。

煉瓦断面を検討することで製造手法を再現できる可能性があることは「煉瓦生産と近代考古学」で藤原氏も指摘されている。また関西地方の古い手成形煉瓦には平の一方に一筋の顕著な成形痕があり、これが製造技法を反映したものである可能性を山岡氏は指摘されている(ここではこの筋を勝手に”Y線”と呼んでいる)。

個人的・感覚的な印象では、煉瓦断面は煉瓦が製造された地域や製造時期によってある程度類似する傾向があり、それが製造技法の伝搬とも関係しているように思われる。断面の様態によって製造時期や産地を絞り込むことも可能になるかもしれない。

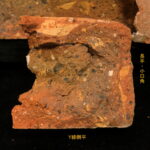

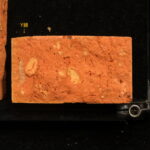

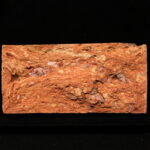

関西地方(特に大阪府下)で明治中期~後期に製造された煉瓦はいわゆる煉瓦色をした部分と発色せずに白くなっている部分とが顕著に分離した断面になっていることが多く、白斑成分の流動を観察することにより、型枠内に粘土を貼り付け函型を形成するようにして製造されたことを推測できる。このような白斑は奄美大島の製糖工場に使用された煉瓦にも見られるという(山岡氏報告)。経験上、函型成形とみられる煉瓦のほぼ全てにY線が存在し、函の向きとY線の位置にも一意の関係がある。即ち函の口側の平にY線があるというものである。

函型成形を行なうのと無造作に粘土塊を投げ込んで充填するのとでは明らかに後者のほうが短時間で行なえるだろう。実際大阪では熟練工でも400個/日がせいぜいだったことが明治34年の新聞記事にある(『堺週報』)。明治41年刊金井彦三郎編『材料編』には普通450個/日、熟練工で500個/日とあるし、北海道野幌煉瓦を部隊にした小説『のぼり窯』では日に500個を抜くものはザラにいるといって1000個/日の膂力を自慢する人物が登場する。終戦直後に播州煉瓦合同で働いていた女性も最繁期には1000個を抜いたことがあると話していた。それに比べると400個は少なく、函型整形の手間のせいであったのかも知れない。

関西地方最初期の煉瓦では表面が普通でも内部が黒く焼けているものをよく見る。その黒化が内部あるいは外周に集中していて、まるで異なる粘土を使用したかのようにさえ見えることもある。黒化した部分は還元焼成によって[Fe2O3]成分が[FeO]に還元された状態になっているものと思われ、登り窯あるいはだるま窯によって焼成した証拠と思われる。内部がすっかり黒化しているのに外側1cmほどが赤くor黄土色に発色しているものもあり、一度深く還元焼成したのちに焚き口を開放して焼き鈍す(?)ようなことも行われたのではないかと想像される。反対に内部は赤く外は黒い場合でも表皮数ミリが赤茶色に発色している場合もある。いくら還元雰囲気とはいえ窯内には酸素が存在するので表皮のみは酸化が優勢なのだろう。ホフマン窯では空気を遮断することが不可能なので自然酸化雰囲気となり赤色の発色が促進されるものと思われる。

明治期の中京地区の工場製品も白斑を有することが多く、むしろ関西よりも顕著であるかも知れない。刈谷士族工場の製品は無斑であるものも多いが(特に後年の製品)明確に白斑入りであることもあり、その場合には函型成形を確認することができる。西尾士族工場は確実に白斑入りが優勢で、なおかつ白斑の流動から函型に整形したことが明白であることが多い。しかし両工場ともY線を有さないか、その傷を修補したものが多いようである。関西の製造手順・仕上げの仕方とは異なるものがあったのかも知れない。また内部にかなりの白斑を蔵していながらそれが表面に露出していることは稀で、精選した粘土粉を型枠や粘土塊にまぶしてから型詰めをしていたものと想像される。

「 断面」カテゴリーアーカイブ

[dim]京都大阪間 彦助川暗渠〝G〟

[sec]旭商社 カナ識別印異形煉瓦@木津川橋梁

[sec]岸和田煉瓦 撥形異形煉瓦@木津川橋梁井筒瓦礫

[sec]雲母の含有状態

[sec]大阪窯業@生石山第三砲台砲座付近瓦礫

[sec]岸和田煉瓦@生石山第四砲台砲座付近

[sec]”□+漢字”印・旭商社漢数字印

[Sec]龍谷大学 旧守衛舎煉瓦

[Sec]老ヶ辻避溢橋瓦礫

[Sec]上神崎川橋梁近傍転石

[Sec]小刀根トンネル西口断面

[Sec]向井影暗渠オリジナル部断面

[Sec]旧長浜駅舎 窓枠・入口枠部煉瓦

[Sec]旧長浜駅舎 軒下笠石

無刻印手成形煉瓦@雄琴四丁目畑

[Sec]”B” on 肉厚撥形異形煉瓦@桂川橋梁複線部井筒

[sec]堺煉瓦(後期型)@柴島干潟

[Sec]杉本煉瓦製造所(@新道暗渠・最初期製品)

[Sec]市古工場 工場跡転石 ”○+D”

[Sec]西尾士族工場近傍転石

[Sec]天竜川橋梁瓦礫 西尾士族工場 ”□+青”+”ビー”

[sec]奥田煉瓦 ”B”

[sec]江州煉瓦手整形

[sec]湖東組”丁4+イ”

[sec]横山隧道(西口)

[sec]敦賀線煉瓦工場跡転石

[Sec]三引き隅立て井筒

[sec]千曲川橋梁使用煉瓦

[sec]西尾士族生産所 ”ビー”+”□+青”@天竜川橋梁橋脚瓦礫

[Sec]機械成形煉瓦のラミネーション

[Sec]琵琶湖疏水 小判型”疏22” 断面

[Sec]膳所駅前転石(三吋形) 断面

[Sec]老ノ坂隧道近傍転石 断面

[Sec]播州煉瓦合同”ヲ” 断面

[Sec]”K2” 断面

[Sec]岸和田煉瓦 夷川発電所付近歩道舗石 断面

[Sec]桂川橋梁転石 断面

[Sec]日本煉瓦 手成形

[Sec]岸和田煉瓦 手成形

[Sec]漢数字(細)”三六” 断面

[Sec]明治期の無刻印煉瓦 スライス

[Sec]津守煉瓦 六稜星 スライス

[Sec]大阪窯業 角丸(プレス成形?)

[Sec]第一浜名橋梁 ”ヘ”

[Sec]天竜川橋梁第二橋脚付近転石 肉厚普通煉瓦

[Sec]大野就産所 ”十五”+”ビー”@天竜川橋梁第二橋脚

[Sec]第一浜名橋梁舞阪方 肉厚異形煉瓦転石

[Sec]第一浜名橋梁舞阪方 肉厚異形煉瓦転石

[Sec]東京煉瓦 ◯T@第一浜名橋梁舞阪側転石

[Sec]勢陽組”ビー”断片@桑名市多度町柚井

[Sec]初代木曽川橋梁井筒

[Sec]”○- +ロ”@大坂城本丸

[Sec]加太トンネル煉瓦工場 ”扇型+一〇”

[Sec]逢坂山トンネル付近転石

[Sec]阪府授産所 小口印

[Sec]桂川橋梁 旧橋脚 ”D”

[Sec]三室煉瓦 焼損

[Sec]三室煉瓦 過焼過

[Sec]三室煉瓦 焼過

[Sec]三室煉瓦 並焼

[Sec]堺煉瓦?@大阪城本丸転石

[Sec]堺煉瓦 カナ添印@大阪城本丸転石

[Sec]関西煉瓦(プレス成形断面)

[Sec]若井煉瓦@堺市神明町

[Sec]漢数字”九”、無刻印@船坂隧道近傍転石

[Sec]岸和田煉瓦 手成形 漢数字添印

[Sec]三津浜煉瓦?@加古川市宝殿

[Sec]第一煉瓦製造?@琵琶湖疏水第三隧道呑口近傍

[Sec]堺煉瓦(カナ添印)

[Sec]讃岐煉瓦”キヌサ+英数字”@別子銅山高橋精錬所跡

[Sec]川島煉瓦 丸印@琵琶湖疏水第一竪坑跡

桂川橋梁”D” 断面

堺煉瓦 断面@大阪城本丸