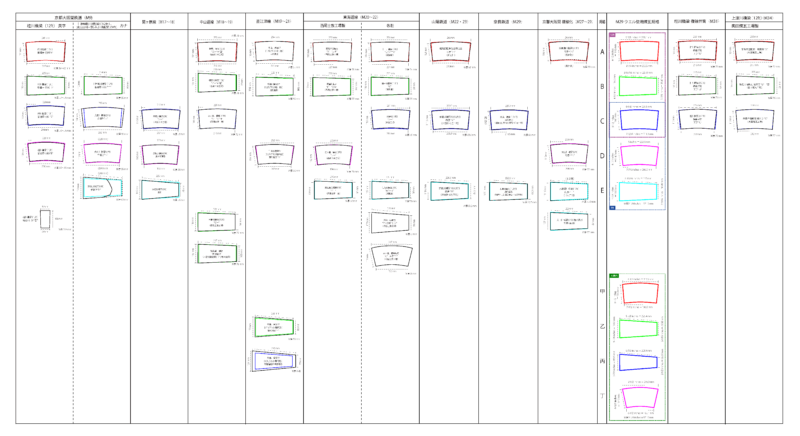

既検出の井筒用異形煉瓦の寸法・形状・形状指示印を一覧表にまとめた。記載寸法は基本的に単個、複数個計測の平均値である場合はその旨記している。煉瓦自体が焼成に伴う誤差が大きいうえ、角が摩耗しているものが多く、不正確性が拭えないのはご了承いただきたい。

鉄道用の井筒の異形煉瓦形状とその積み方は明治29年・30年に規格化された(先に形状だけ制定され、翌年にそれを使った12ft円形・9ft円形・小楕円形の井筒の積み方が定められた。ここではM29規格と総称する)。そのM29規格の形状を色付きで示し、各時代の異形煉瓦の形状と重ねて類似具合いがわかるようにしている。どの形状図も実寸比を保持して作成しているので、黒線と色付き線のずれ具合いがそのまま煉瓦形状の違いを示す。

橋脚・橋台基礎に煉瓦井筒を採用したのは明治9年開業の京都大阪間鉄道が最初で、桂川橋梁(M9.8.)に見られる〝英字〟系の設計と太田川橋梁(M9.6.)などにに見られる〝イロハ〟系の設計の二系統があったようである。桂川橋梁は12ft円形井筒で、後に鉄道作業局が定規化した煉瓦形状とほぼ同じものが採用されているが、打刻された英字と形状との対応は異なり、また12ft井筒に4種類の異形煉瓦を使用するという違いがあった。〝イロハ〟系の12ft井筒の設計は定かでないところが多いが、撥形異形に〝ニ〟を充てていたことは確か。9ft井筒については扇形〝ホ〟・同〝へ〟・撥形〝ト〟の3種類で築造されていたものとみられ、その形状もM29規格と大きく異なるものだった。同じ時期に行なわれた同じ路線の工事でも現場によって異なる規格が採用されており、規格化の概念が普及していなかったことが窺い知れる。(写真は桂川橋梁初代井筒)

橋脚・橋台基礎に煉瓦井筒を採用したのは明治9年開業の京都大阪間鉄道が最初で、桂川橋梁(M9.8.)に見られる〝英字〟系の設計と太田川橋梁(M9.6.)などにに見られる〝イロハ〟系の設計の二系統があったようである。桂川橋梁は12ft円形井筒で、後に鉄道作業局が定規化した煉瓦形状とほぼ同じものが採用されているが、打刻された英字と形状との対応は異なり、また12ft井筒に4種類の異形煉瓦を使用するという違いがあった。〝イロハ〟系の12ft井筒の設計は定かでないところが多いが、撥形異形に〝ニ〟を充てていたことは確か。9ft井筒については扇形〝ホ〟・同〝へ〟・撥形〝ト〟の3種類で築造されていたものとみられ、その形状もM29規格と大きく異なるものだった。同じ時期に行なわれた同じ路線の工事でも現場によって異なる規格が採用されており、規格化の概念が普及していなかったことが窺い知れる。(写真は桂川橋梁初代井筒)

大津京都間鉄道(明治14年開業)、敦賀線(17年開業)でも9ft井筒が採用されているが、井筒の状況を観察できるものは残っていない。積み方や使用煉瓦が伺い知れるようになるのは敦賀線の延伸線として工事が進められた関ヶ原線からで、同線の赤坂川橋梁(M18.10.)では〝シー〟字の形状指示印が打刻されたものと無刻印のもの計2種の扇形異形煉瓦、そして1種類の無刻印撥形異形煉瓦が検出されている。ここで現れる形状指示印〝シー〟はアルファベット〝C〟を日本語表記したもので、このタイプの表記および形状は続く中山道線(大垣~岐阜~名古屋)の建設でも採用され、さらに東海道線建設にも引き継がれてゆく。一方撥形異形煉瓦はM29規格 9ft Eよりも手元の細いもので、この橋梁限りで淘汰されることになる。

中山道線建設に採用された井筒用の煉瓦は大半が西尾士族工場製とみられ、形状指示〝エー〟、〝ビー〟、〝シー〟が示す形状はM29規格にほぼ一致し、またその積み方も後年定規化されたものと同じ積み方が現れている(揖斐川橋梁橋脚参照)。M29規格はこの設計を元にして制定されているものとみられる。ただし中山道線全体を通して見ると、五條川橋梁(M20.1.)や木曽川避溢橋(M20.6.)には勢陽組製の無刻印撥形異形煉瓦;〝ビー〟形状よりも長手の長い撥形異形煉瓦が採用されたりしており、規格化は徹底されていなかった。後者では特に撥形異形煉瓦だけを三枚巻きに積んだ段を確認することができ、これはM29規格に採用されなかった積み方である―――他の段の積み方は未確認だが、扇ー撥ー撥ー扇となるはずで、であれば撥ー撥ー撥段よりも縦目地がひとつ分多く必要になる。その目地一つ分を長手長で吸収するようなイメージで長めに作られていると推測される。この勢陽組印撥形異形と京都大阪間上神崎川橋梁の撥形異形の平面形は全く同じで、あるいはこれが〝イロハ〟系の設計を引き継ぐものであったのかも知れない―――。

中山道線建設に採用された井筒用の煉瓦は大半が西尾士族工場製とみられ、形状指示〝エー〟、〝ビー〟、〝シー〟が示す形状はM29規格にほぼ一致し、またその積み方も後年定規化されたものと同じ積み方が現れている(揖斐川橋梁橋脚参照)。M29規格はこの設計を元にして制定されているものとみられる。ただし中山道線全体を通して見ると、五條川橋梁(M20.1.)や木曽川避溢橋(M20.6.)には勢陽組製の無刻印撥形異形煉瓦;〝ビー〟形状よりも長手の長い撥形異形煉瓦が採用されたりしており、規格化は徹底されていなかった。後者では特に撥形異形煉瓦だけを三枚巻きに積んだ段を確認することができ、これはM29規格に採用されなかった積み方である―――他の段の積み方は未確認だが、扇ー撥ー撥ー扇となるはずで、であれば撥ー撥ー撥段よりも縦目地がひとつ分多く必要になる。その目地一つ分を長手長で吸収するようなイメージで長めに作られていると推測される。この勢陽組印撥形異形と京都大阪間上神崎川橋梁の撥形異形の平面形は全く同じで、あるいはこれが〝イロハ〟系の設計を引き継ぐものであったのかも知れない―――。

明治21年~23年の東海道線建設では〝エー・ビー・シー〟系の規格が確立し、この形状指示のしかたと形状とが複数工場の間で横断的に採用された。少なくとも天竜川以西の工区(西部工区)ではこの規格が遵守されている。また天竜川橋梁(M21.11.)や大井川橋梁(M21.10.)に採用された長径24ft/短径12ft、富士川橋梁(M21.9.)に採用された35ft6in/18ftの大型楕円形井筒では円形井筒用の〝エー〟~〝イー〟に加えて〝F〟、〝G〟形状の異形煉瓦を特製して構築した節がある。東海道線にさきがけて着工された直江津線千曲川橋梁ではM29規格の小楕円形井筒に近いもの(長径12ft/短径7ft)が建設され、そこでしか見られない形状の異形煉瓦や〝英数字〟の形状指示印が検出されているが、これらは局所的な採用で終わったようで、M29規格の形状とは著しく異なっている。

明治21年~23年の東海道線建設では〝エー・ビー・シー〟系の規格が確立し、この形状指示のしかたと形状とが複数工場の間で横断的に採用された。少なくとも天竜川以西の工区(西部工区)ではこの規格が遵守されている。また天竜川橋梁(M21.11.)や大井川橋梁(M21.10.)に採用された長径24ft/短径12ft、富士川橋梁(M21.9.)に採用された35ft6in/18ftの大型楕円形井筒では円形井筒用の〝エー〟~〝イー〟に加えて〝F〟、〝G〟形状の異形煉瓦を特製して構築した節がある。東海道線にさきがけて着工された直江津線千曲川橋梁ではM29規格の小楕円形井筒に近いもの(長径12ft/短径7ft)が建設され、そこでしか見られない形状の異形煉瓦や〝英数字〟の形状指示印が検出されているが、これらは局所的な採用で終わったようで、M29規格の形状とは著しく異なっている。

M29・30の達で示された井筒用異形煉瓦の形状と配置が東海道線建設を通して確立したのは疑われないが、それが規格となるまでの間、デファクトスタンダードとして通用していたわけでもないらしい。明治22~23年に建設された山陽鉄道の長大橋梁の井筒では〝イ〟〝ロ〟〝ハ〟の形状指示のある異形煉瓦が採用され、その形状は〝エー・ビー・シー〟形とは若干異なっていたように見える(外周用扇形〝ハ〟は後の12ft Aに比べ若干長く、撥形〝ロ〟は明らかに手元が細く、むしろ9ft円形井筒用の撥形Eに近い形状をしている。内周用扇形〝イ〟は12ft/9ft Cにほぼ一致。京都大阪間鉄道初代線の〝イロハ〟形とも違うため、ここでは仮に〝新イロハ〟系と呼んでおく)。また太田川橋梁の複線部に用いられていたものとみられる転石では、オリジナルの〝へ〟と同じ平面形状のものと、先述〝ロ〟と同形状の無刻印煉瓦が使用されていた節がある。M29規格が12ft/9ftで〝C〟を共通したように、〝新イロハ〟系でも共用があったようだが、その共用のしかたも官設鉄道規格とは異なるものであったようだ(揖保川橋梁や千種川橋梁の井筒の径を間接的に測定すると10ftから11ftという計算結果となった。水無瀬川橋梁も、オリジナルの井筒は12ftだった記録があるが、複線化時に改築されたとみられる〝新イロハ〟系の煉瓦が使われた井筒は径12ftより小さい。〝新イロハ〟系は径10ftもしくは11ftの井筒に対して設定された規格であったかも知れない)。

M29・30の達で示された井筒用異形煉瓦の形状と配置が東海道線建設を通して確立したのは疑われないが、それが規格となるまでの間、デファクトスタンダードとして通用していたわけでもないらしい。明治22~23年に建設された山陽鉄道の長大橋梁の井筒では〝イ〟〝ロ〟〝ハ〟の形状指示のある異形煉瓦が採用され、その形状は〝エー・ビー・シー〟形とは若干異なっていたように見える(外周用扇形〝ハ〟は後の12ft Aに比べ若干長く、撥形〝ロ〟は明らかに手元が細く、むしろ9ft円形井筒用の撥形Eに近い形状をしている。内周用扇形〝イ〟は12ft/9ft Cにほぼ一致。京都大阪間鉄道初代線の〝イロハ〟形とも違うため、ここでは仮に〝新イロハ〟系と呼んでおく)。また太田川橋梁の複線部に用いられていたものとみられる転石では、オリジナルの〝へ〟と同じ平面形状のものと、先述〝ロ〟と同形状の無刻印煉瓦が使用されていた節がある。M29規格が12ft/9ftで〝C〟を共通したように、〝新イロハ〟系でも共用があったようだが、その共用のしかたも官設鉄道規格とは異なるものであったようだ(揖保川橋梁や千種川橋梁の井筒の径を間接的に測定すると10ftから11ftという計算結果となった。水無瀬川橋梁も、オリジナルの井筒は12ftだった記録があるが、複線化時に改築されたとみられる〝新イロハ〟系の煉瓦が使われた井筒は径12ftより小さい。〝新イロハ〟系は径10ftもしくは11ftの井筒に対して設定された規格であったかも知れない)。

M29規格の成立直前に竣工・共用開始した奈良鉄道木津川橋梁(M29.3.供用開始)ではM29規格12ft/9ft Cと同形状の扇形1種、 同9ft Eに一致する撥形1種の、都合2種の異形煉瓦だけで円形井筒を築造していた節がある。要は外周・内周の扇形異形を同一形状で済ませた形だ。実際問題として煉瓦を所定の大きさに正確に焼き上げることはできなかったし、仮にできたとしても規定通りに積んでいくのはかえって手間であっただろう。それよりも現物合わせで煉瓦を加工したり目地厚で調整したりしたほうが施工は容易であったろうし、煉瓦を製造する側も二種製造するだけで済むのは利点になり得たと思われる。ただし二種で築造するのはやはり無理があったようで、木津川橋梁井筒の瓦礫はまことに雑な断面をしている(目地厚が揃っていなかったり指示外の煉瓦で代用されたりしたものが多い)。経験を積めば積むほど易きに流れる傾向は人の性であるだろう。木津川橋梁のような雑な工事が増えたので、厳格な施工を求める目的で改めて使用煉瓦の形状と積み方を明示したのがM29規格であったのかも知れない。

M29規格の成立直前に竣工・共用開始した奈良鉄道木津川橋梁(M29.3.供用開始)ではM29規格12ft/9ft Cと同形状の扇形1種、 同9ft Eに一致する撥形1種の、都合2種の異形煉瓦だけで円形井筒を築造していた節がある。要は外周・内周の扇形異形を同一形状で済ませた形だ。実際問題として煉瓦を所定の大きさに正確に焼き上げることはできなかったし、仮にできたとしても規定通りに積んでいくのはかえって手間であっただろう。それよりも現物合わせで煉瓦を加工したり目地厚で調整したりしたほうが施工は容易であったろうし、煉瓦を製造する側も二種製造するだけで済むのは利点になり得たと思われる。ただし二種で築造するのはやはり無理があったようで、木津川橋梁井筒の瓦礫はまことに雑な断面をしている(目地厚が揃っていなかったり指示外の煉瓦で代用されたりしたものが多い)。経験を積めば積むほど易きに流れる傾向は人の性であるだろう。木津川橋梁のような雑な工事が増えたので、厳格な施工を求める目的で改めて使用煉瓦の形状と積み方を明示したのがM29規格であったのかも知れない。

京阪神地区の遺構を見る限り、M29規格の通達のあとはこの規格が比較的厳格に遵守されたようである。小楕円形井筒に設定された〝甲乙丙丁〟もそれを形状指示印として打刻されたものが検出されている(例:瑞穂市別府転石)。その一方でM29規格とは違う形状・違う形状指示印の組み合わせも見つかっており(例:姫路市北宿転石〝C〟)、各種工事で新たに設けられたサブセットも多くあったことだろう。

radiated_1

radiated_1